Une troïka en hiver, 1883. Nikolaï Svertchkov

Galerie TretiakovSuivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans son récit Les Russes au Début du XVIIIe siècle (Русские в начале восемнадцатого столетия) publié en 1848 , l’écrivain Mikhaïl Zagoskine racontait que « Si un Russe a bu un gobelet de trop, vous ne l’obligerez pour rien au monde à monter à l’allemande, c’est-à-dire au pas ou au petit trot. Il criera, hurlera des chansons et galopera tant que le sommeil n’aura pas eu raison de lui ou que les rênes ne lui auront pas échappé des mains ». En Russie, il y a toujours eu des cavaliers ivres. Ils n’étaient pas moins dangereux pour eux-mêmes et les autres que les conducteurs d’aujourd’hui ayant de l’alcool dans le sang. En réalité, ils l’étaient même plus.

Dans une étude sur les routes russes, l’historien Vladimir Kourchounkov reproduit une nouvelle publiée dans le journal La Parole de Viatka (Вятская Речь) en 1914 : « Entre Noël et l’Épiphanie, Koltchina et Bagaïéva, deux institutrices de l’école de filles, rentraient à Sarapoule. Elles étaient dans un traîneau à deux places tiré par un cheval. Koltchina était avec sa fille âgée de trois ans. Près du village de Pourga, un chariot qui transportait des barriques de vin percuta leur traîneau. Il se renversa dans le fossé et écrasa le cocher et les passagères. Les cochers du chariot, qui avaient précipité les institutrices dans le fossé, firent comme si de rien n’était et continuèrent leur chemin. Koltchina mourut d’asphyxie. On eut du mal à faire revenir Bagaïéva à elle ».

Une troïka dans la boue, 1889, Pavel Kovalevski

Domaine publicÊtre à bord d’une voiture qui se retournait était particulièrement dangereux. En effet, on risquait d’être écrasé, notamment au niveau de la cage thoracique, par les malles et les paniers des passagers. Les cavaliers aussi prenaient des risques : leur monture pouvait subitement se mettre au galop ou les désarçonner. À terre, un pied pris dans un étrier, ils pouvaient y laisser la vie.

Les gens fortunés n’étaient pas non plus à l’abri des accidents de la route. En 1853, Alexandra Tiouttcheva était tellement pressée de faire le trajet de la région d’Orlov à Saint-Pétersbourg, où elle venait d’être faite dame de compagnie de l’impératrice, que son équipage se renversa. « Je finis dans un fossé profond, la tête contusionnée. Je gisais à côté de ma voiture », relata l’imprudente. Les routes de Russie présentaient aussi des dangers pour les empereurs. Ainsi, en 1836, l’équipage à bord duquel se trouvait Nicolas Ier se retourna près du village de Tchembar, dans la région de Penza. Avec une clavicule cassée, l’empereur fit ensuite dix-sept verstes (près de dix-huit kilomètres) à pied.

Lineïka (voiture hippomobile où les passagers s'asseyaient dos à dos le long d'une cloison longitudinale) à Kouzminki, 1892, Valentin Serov

Domaine publicÊtre éjecté de sa voiture était chose courante, en particulier dans les descentes et les tournants, surtout en hiver. Les carrosses et les chariots avaient des freins rudimentaires : il s’agissait de sabots en bois qui ralentissaient la vitesse de dérapage dans les descentes. En 1863, Ilia Répine se rendit de Kharkov à Moscou. Il se souvenait : « Descendre les hautes collines était terrifiant [...] Il arriva, que par temps de gel, nous attendions longtemps près d’une colline qu’un postillon n’amène du relais de poste de l’aide [...] Combien d’accidents vîmes sur notre route... Comment en aurait-il été autrement ? Les chaussées sont transformées en profonds ravins... Plus d’une fois, un équipage qui avait pris de la vitesse ne put ralentir, entra en collision [avec un obstacle, ndlr] ou se renversa dans le fossé ».

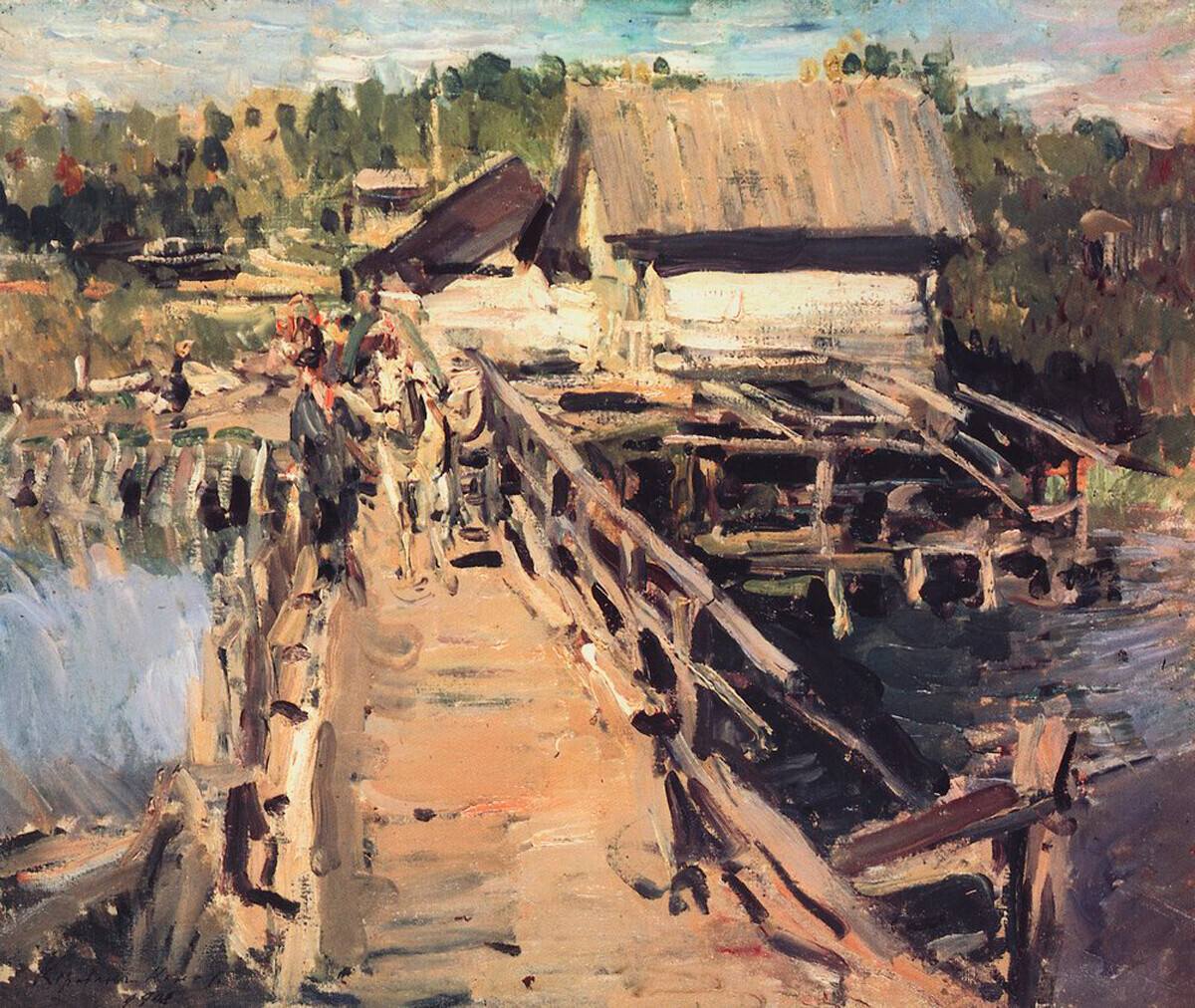

Pont près du moulin, 1908, Constantin Korovine

Galerie d'art régionale de TverDans la Russie de l’Ancien Régime, les ponts n’étaient pas les constructions solides que nous connaissons aujourd’hui. Ce mot (мост / moste) désignait plutôt des rondins, des planches ou même des branches jetées sur des boues mouvantes ou dans des marais. « Des perches uniquement, à peine émondées », écrivait en 1861 le prêtre Nikolaï Blinov au sujet de tels « ponts » jetés dans une région marécageuse. On ne tombe évidemment pas de ce genre de ponts. Mais, quand ils se trouvent dans des paluds, on peut s’enfoncer ou en glisser. Point de salut alors pour la voiture et ses passagers.

Les ponts qui enjambaient les cours d’eau présentaient aussi des dangers. En 1723, Pierre le Grand mettait sa femme Catherine en garde « beaucoup de ponts élevés ... au-dessus de rivières ne sont pas solides ... Tu ferais bien de les traverser à pied ou en cabriolet ». En 1803, Elizavéta Iankova, une propriétaire terrienne, fit un voyage dans un grand convoi : « trois chariots de marchandises, trois carrioles tirées par deux bœufs chacune et une télègue tirée par un cheval, trois serviteurs et le cuisinier Tarasse avec deux chevaux, et nous-mêmes sur un break à huit places tracté par six chevaux, dans une voiture tractée par six chevaux également, une calèche tirée par quatre chevaux et une carriole tirée par trois chevaux ».

Le long de la Grande Route de Sibérie, 1883, Nicolas Swertschkoff

Musée d'art d'État de la région de l'AltaïCette caravane dut choisir quels ponts passer et quels ponts éviter. Ce qui à n’en pas douter rallongea sa route.

Dans son récit de voyage La Russie en 1839, le marquis de Custine se souvenait avoir « compté beaucoup de ponts en mauvaises planches, et l'un de ces ponts m'a semblé périlleux ». « À chaque instant l’on quitte et l’on retrouve cette grande route ébauchée ; l’on en sort et l’on y rentre sur des ponts provisoires en rondins ; ponts chancelants comme le clavier d’un vieux piano et aussi rudes que périlleux, car il y manque souvent les pièces de bois les plus essentielles », écrivait-il plus loin.

Personnes suspectes, 1882. Constantin Savitski

Musée RusseDans la Russie d’Ancien Régime, les ponts présentaient un autre danger. Puisqu’ils étaient des lieux de passage incontournables, pauvres et brigands y guettaient les voyageurs. « Ils aiment les invités de passage et les accueillent en sortant de sous le pont », disait-on des bandits . Par ailleurs, comme l’historien Vladimir Korchounkov : « Les viaducs se trouvaient dans des contrebas ou enjambaient des fossés, là où les voies se rétrécissaient. Les revêtements des ponts étaient branlants. Les traverser était particulièrement périlleux à la tombée de la nuit. Bon gré, mal gré, les équipages étaient contraints de ralentir et devenaient des proies faciles pour les voleurs ».

Selon les croyances populaires, des forces du mal vivaient aux alentours des ponts. La frayeur qu’éprouvaient les paysans à les approcher et les traverser les rendaient encore plus vulnérables aux attaques de malandrins que ceux qui avaient une autre représentation du monde.

Outre qu’ils leur garantissaient des conditions favorables pour mener leurs attaques, les ponts avaient l’avantage pour les voleurs d’être des endroits où ils pouvaient cacher leur butin. Ils pouvaient aussi facilement se débarrasser des cadavres de leurs victimes récalcitrantes à se laisser détrousser en les jetant à l’eau.

>>> Comment luttait-on contre les brigands dans l’ancienne Rus’?

Même sous les ponts de Moscou, on pouvait trouver des repaires de malfaiteurs. Au XVIIIe, sous les arches du pont de Tous les Saints agissait une bande de voleurs qui avait l’habitude de dépenser ses rapines dans les cabarets des environs.

Les ponts n’étaient évidemment pas les seuls endroits sous lesquels les brigands installaient leurs tanières. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, passer à côté du moindre bosquet était périlleux.

Les brigands de grand chemin étaient des paysans qui avaient fui leurs propriétaires violents, les rangs de l’armée, les impôts. Les soldats, qui étaient formés au maniement des armes, avaient déserté en en subtilisant. Les bandes de criminels disposaient non seulement de fusils, mais aussi de canons à l’aide desquels elles immobilisaient les convois qui refusaient de s’arrêter. Pour lutter contre ce fléau, des soldats patrouillaient sur les routes. Le long des routes et aux abords des villes Les arbres étaient souvent coupés. Mais, toutes ces mesures étaient loin d’être suffisantes et efficaces.

Un cocher. Boris Koustodiev

Musée national de peinture de KievIl n’était pas rare que deux équipages avançant sur une route étroite se refusent le passage. À l’époque des véhicules hippomobiles, la situation était encore plus délicate qu’aujourd’hui. Les voitures étaient souvent larges tirées par plusieurs chevaux qui leur étaient attelées par de longs limons. Dans une rue étroite en ville ou sur une petite route de campagne, personne n’avait envie de céder, c’est-à-dire de reculer ou de faire un demi-tour . Si l’un des cochers avait eu la mauvaise idée de fouetter un cheval de l’équipage qui se trouvait inopportunément en face du sien, on pouvait en venir aux poings.

Vladimir Korchounkov compile des cas documentés par le bureau d’ethnographie. Dans le Nord de l’Empire, « l’hiver, deux paysans avancent l’un à la rencontre de l’autre. Ni l’un, ni l’autre n’a l’intention de céder le passage. L’un extirpe l’autre de son traîneau. Ou une pièce d’un des attelages se casse. Les insultes volent à qui mieux mieux. L’un se met à jouer du fouet, l’autre qui essaie de l’éviter saisit ce qui lui tombe sous la main... c’est une hache dont il frappe son offenseur... ».

Détour du diocèse, 1885. Pavel Kovalevski

Galerie TretiakovIl était des situations dans lesquelles il n’y avait pas matière à discussion. Par exemple, quand se croisaient un propriétaire terrien et un paysan ; ou un représentant de la haute aristocratie et un hobereau ; ou bien encore, un coursier de l’armée et une voiture de la poste. Les seconds devaient toujours céder le passage, que les deux équipages aillent ou non dans la même direction. C’était chose particulièrement difficile à faire en hiver pendant les tempêtes de neige. Les routes étaient en effet bordées d’amas de neige ou de murs de neige gelée. Les paysans devaient alors dégager et aplanir un espace sur le bord de la route où l’équipage qui devait céder la priorité attendrait le temps que celui du maître passe lentement.

Lorsque des personnes d’une qualité à peu près égale – des officiers et des nobles – se croisaient sur une route étroite, elles commençaient à comparer les degrés qui étaient les leurs sur la Table des Rangs établie par Pierre le Grand . Lorsque des paysans se croisaient, ils respectaient les règles tacites qui voulaient que cède le pas celui dont la charrette était vide ou qui avait moins de bêtes de traction que l’autre. Quand un gouverneur se déplaçait, des coursiers lui ouvraient la voie en criant aux équipages qu’ils rencontraient : « Faites demi-tour ! ».

L'Attaque des loups, 1860. Nicolas Swertschkoff

Domaine publicQuand ils traversaient les forêts, les voyageurs n’avaient pas seulement à craindre les brigands. Ils pouvaient y croiser des bêtes enragées dont le comportement était incontrôlable et la morsure mortelle.

L’historien Vladimir Korchounkov cite un cas survenu dans le gouvernement de Viatka en 1869 : un loup se jeta sur deux paysans, Matveï Chikhov et Kozma Moukhine. « Il écharpa la tête du premier jusqu’à l’os et lui mordit le nez, la jambe gauche et une main. Il mordit le second à la joue gauche, au niveau de la tempe et à la main droite ». Au début, les deux paysans se remirent. Mais Kozma Moukhine mourut de la rage quelques mois plus tard.

>>> Les Russes au volant vus par les lecteurs de Russia Beyond

Dans son Voyage des Pays septentrionaux publié en 1671 , le chirurgien français Pierre-Martin de La Martinière, qui avait voyagé dans le Grand Nord de la Moscovie, écrivait : « qu’auffi à caufe de la quantité des Ours & Loups blancs, qui y font en fi grande quantité, que nous n’eûmes pas peu de crainte de paffer ces endroits, attendans toûjours l’heure d’eftre attaquez de ces animaux-là » . Dans le Nord, où les rennes et autres bêtes n’étaient pas chassés par l’homme, peu présent, les loups mangeaient à leur faim. La situation en Russie centrale, où le loup et l’homme étaient en concurrence, était tout autre.

Les loups pénétraient dans les villages et pouvaient attaquer les voyageurs. Pour les tenir à l’écart, les employés des relais de poste brûlaient des bottes de paille, fixaient aux voitures des torches allumées. Les voyageurs avaient sur eux des pistolets et des fusils. Dans certaines régions de la Russie, les loups constituèrent une menace jusqu’au début du XXe siècle. Vladimir Korchounkov décrit la mésaventure qui arriva à l’évêque de Dmitrov Séraphim au milieu des années 1920. Pendant la période du dégel, il passait non loin de la gare de Koubinka (région de Moscou). « Le cheval, tranquille et obéissant, s’emballa subitement et se cabra si haut que les rênes se déchirèrent ». Il avait senti la présence des loups. Les yeux de certains brillaient déjà dans l’obscurité. « Les loups se mirent à courir et se lancèrent à notre rencontre. Nous aurions pu leur faire peur en mettant le feu à du papier. Mais nos allumettes avaient pris l’humidité ». Finalement, un seul loup les poursuivit mais fut effarouché par leurs cris. Visiblement, ils n’étaient pas très nombreux et n’avaient pas faim. L’évêque et son cocher eurent donc de la chance. Dans des régions plus reculées, où ils chassent en meutes, les loups présentent aujourd’hui encore un danger pour l’homme.

Dans cette autre publication, découvrez comment les routes à péage en Russie sont conçues et comment les utiliser.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.

Abonnez-vous

gratuitement à notre newsletter!

Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.