Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Le 8 septembre 1941, nous nous sommes rassemblés dans la cour et avons vu une lueur rouge-violette dans le ciel. C’était un spectacle incroyable, je me souviens encore de ce ciel. Il nous a semblé que la lueur avait capturé tout le ciel, depuis la gare de Moscou jusqu’à l’Amirauté. Plus tard, nous avons appris qu’il s’agissait d’une lueur d’incendie : les Allemands avaient bombardé les entrepôts Badaïevski, où se trouvaient des vivres pour les habitants de la ville », se souvient Zinaïda Fediouchina, une habitante de Leningrad, qui, alors écolière, a vécu tout le blocus.

Leningrad a passé 872 jours – du 8 septembre 1941 au 27 janvier 1944 – sous le blocus allemand. La ville, que les nazis voulaient effacer de la surface de la terre, a été coupée du reste de l’URSS. Le seul lien était la « Route de la vie » traversant le lac Ladoga. Grâce à cette fragile artère vitale, de courageux chauffeurs soviétiques ont apporté de la nourriture dans la ville et en ont emmené des citoyens épuisés et affamés. Un « câble de vie » a été posé au fond du même lac en 1942 pour alimenter en électricité la ville assiégée.

De l’été 1941 à la fin 1943, plus de 1,7 million de personnes ont été évacuées de Leningrad. Ceux qui sont restés, dans des conditions difficiles, ont assuré le fonctionnement ininterrompu des usines et des services municipaux, des écoles et des hôpitaux, des théâtres et des banques, et ont protégé la ville des incendies et des épidémies.

Les adresses suivantes sur la carte du Saint-Pétersbourg moderne conservent une signification sacrée : elles sont devenues des symboles de vie et de mort dans la ville assiégée.

14, perspective Nevski

Avec le début du blocus, environ mille cinq cents panneaux « Citoyens ! Pendant le bombardement, ce côté de la rue est le plus dangereux » ont commencé à apparaître dans les rues du Leningrad assiégée. Les troupes allemandes tiraient sur la ville depuis le sud et le sud-ouest, des avertissements ont donc été placés du côté nord et nord-est des rues. Traverser la route pouvait sauver la vie d’une personne.

Après la Seconde Guerre mondiale, les inscriptions n’ont pas été conservées, mais certaines ont été recréées dans les années 1960 et 1970. La plus célèbre est située au 14, perspective Nevski, sur le bâtiment de l’école n°210, qui n’a pas cessé de fonctionner pendant le blocus. En 1973, le Musée des jeunes participants à la défense de Leningrad y a ouvert ses portes.

3, quai de la rivière Fontanka

Voici l’une des trois sous-stations du Leningrad assiégée, qui assuraient le trafic du tramway – le seul moyen de transport de la ville assiégée. Les tramways transportaient des unités militaires, des obus, des véhicules, du matériel et des blessés.

Pendant le blocus, les tramways ont été en arrêt seulement pendant l’hiver 1941-1942. En novembre 1941, Leningrad a commencé à souffrir de pannes de courant. Le 25 janvier 1942, une seule turbine électrique d’une puissance de 3 MW fonctionnait dans la ville. En mars 1942, la centrale électrique Octobre Rouge a finalement été mise en service, sa chaudière fonctionnait désormais à la tourbe. Le 31 mars 1942, les trains de marchandises recommencèrent ainsi à circuler dans les rues et les rames de voyageurs le 15 avril.

« Le premier tramway a emprunté la perspective Nevski, dégagée. Les gens ont arrêté de travailler, ont regardé, comme des enfants, un jouet, une voiture qui courait sur les rails, et soudain des dizaines de milliers d’applaudissements ont retenti. Ce sont les habitants de Leningrad qui ont accueilli par une ovation la première voiture ressuscitée », se souvient l’écrivain Nikolaï Tikhonov dans Récits choisis de Leningrad.

La sous-station de traction n°11, située au centre-ville, est devenue, avec le tramway, l’un des symboles du Leningrad assiégé. Elle a fonctionné jusqu’en 2014.

2/27, rue Malaïa Sadovaïa

La radio maintenait Leningrad en contact avec le reste du pays, remplaçant ainsi le service postal. Elle transmettait des messages du Sovinformburo (« bureau d’information soviétique », principale agence de presse de l’Union soviétique) et des signaux de raid aérien. Les présentateurs de la radio informaient non seulement les habitants des dernières nouvelles du front et transmettaient les consignes de sécurité, mais ils lisaient également des œuvres de classiques russes et diffusaient de la musique classique dans les rues. Entre les messages radio, l’on pouvait entendre les clics d’un métronome. Après l’annonce d’une alerte aérienne, celui-ci commençait à retentir à un rythme rapide, avertissant ainsi les citoyens du danger.

La diffusion était réalisée via des haut-parleurs publics. Il n’y avait pas de radio dans les maisons : sur décision des autorités, il a été ordonné qu’elles soient déposées auprès de l’État pour la durée de la guerre. Cependant, dans les maisons des citadins, il n’y avait parfois pas d’électricité, sans laquelle les radios devenaient en réalité inutiles, ou la diffusion était impossible en raison de l’interception potentielle des ondes par l’ennemi.

Lorsque la radio était silencieuse pendant les pannes de courant, les habitants, « attendant la voix de la radio comme du pain, de toutes leurs forces se rendaient de toute la ville au comité de la radio pour découvrir ce qui s’était passé. […] Les gens priaient : tout ce qu’ils voulaient, tout ce qu’ils voulaient, même s’il n’y avait ni pain ni eau, même si les conditions étaient inhumaines, il leur suffisait que la radio fonctionne ! Sans elle, la vie s’arrête. Cela ne peut pas être autorisé ! », a rappelé Iouri Alianski dans son livre Théâtre dans la grille des bombardements.

Le monument au haut-parleur du blocus est visible au coin de la maison 54 sur la perspective Nevski, à deux cents mètres de la Maison de la Radio.

21, quai de la rivière Fontanka

Pendant le blocus, en particulier au cours du premier hiver 1941-1942, il y a eu des coupures non seulement d’électricité, mais aussi de l’approvisionnement en eau.

« Dans les premiers jours de la guerre, une bombe a touché les conduites d’eau près des bains publics. Un énorme entonnoir s’y est formé, au fond duquel un mince filet d’eau s’écoulait du tuyau. L’eau dans les maisons a cessé de couler et il y avait une énorme file d’attente pour obtenir de l’eau près de l’entonnoir. Il était très difficile de descendre au fond, surtout quand les gelées ont commencé. L’on n’a même pas essayé de réparer la plomberie. L’aviation allemande bombardait la ville tous les jours, et très lourdement. Les nazis tiraient également sur les habitants de la ville depuis les cockpits de leurs avions », se souvient Emma Kazakova, une habitante de Leningrad.

Par conséquent, pour obtenir de l’eau, les citadins se rendaient sur les quais, d’où ils récupéraient l’eau sale de la rivière dans un trou de glace.

« Il y a une énorme file d’attente sur la glace de la rivière, et il y a des pots, des seaux et des réservoirs sur des traîneaux. Le trou de glace où les gens s’approvisionnent en eau est gardé par deux soldats qui maintiennent l’ordre. Soudain, une femme qui puisait de l’eau tombe tête première dans le trou. Les soldats l’attrapent par les jambes et la traînent sur le côté. Elle est morte. C’est mon tour. Je remplis le réservoir et ramène la précieuse eau à la maison, où ma mère m’attend avec impatience et inquiétude », a écrit l’un des témoins de ces dures journées d’hiver, Zinovi Khanine, dans son journal.

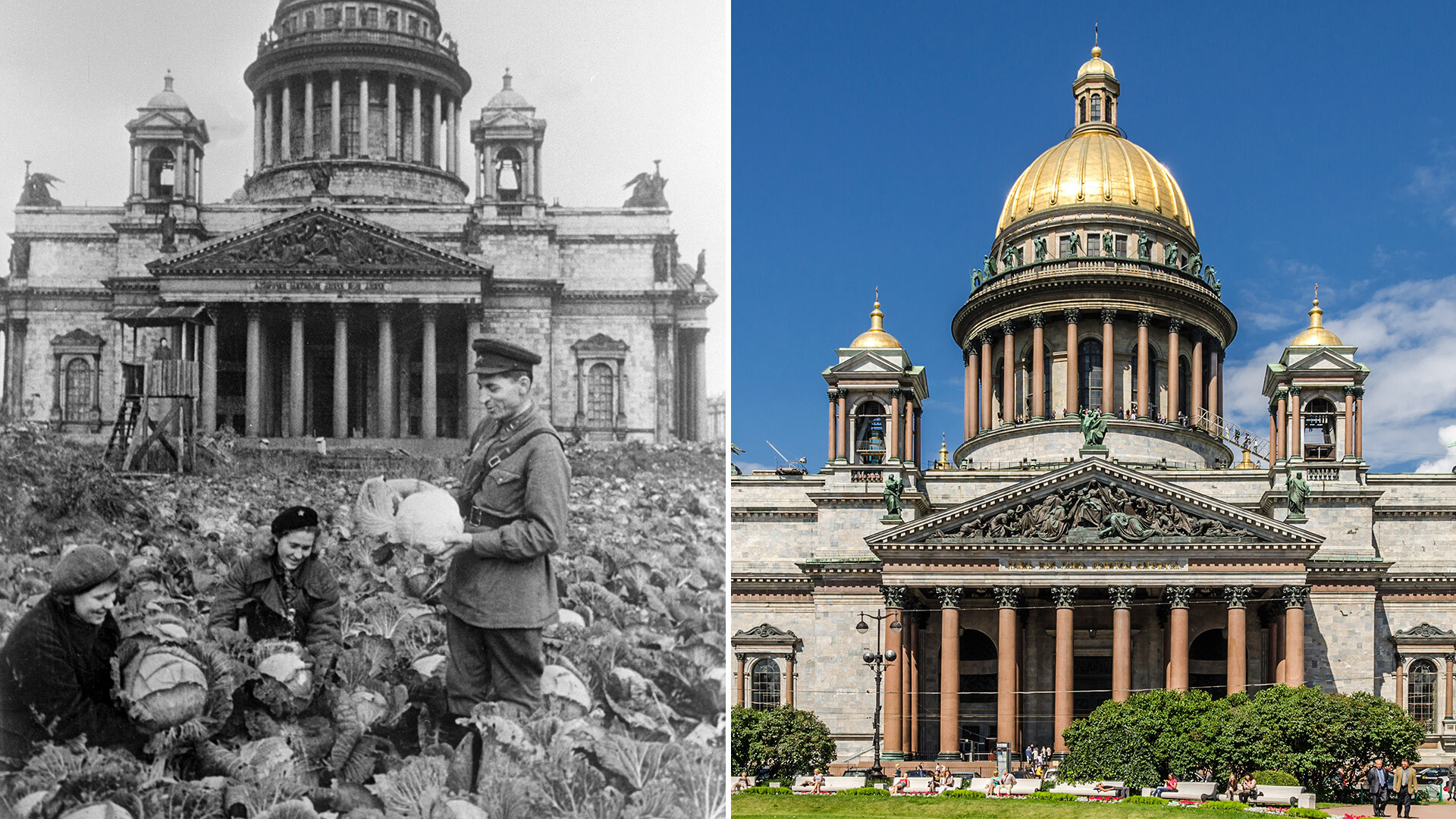

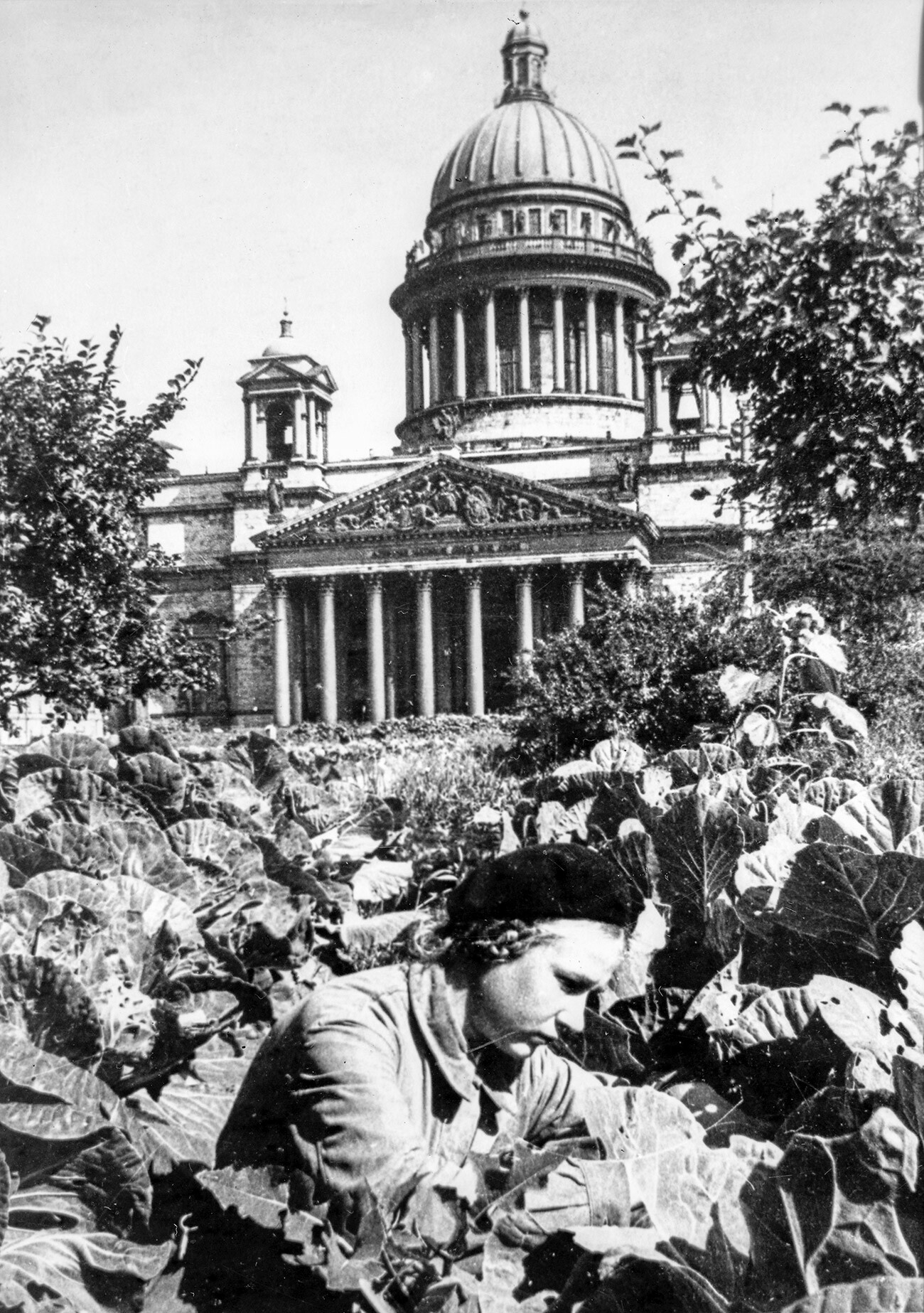

Au printemps 1942, après un hiver rigoureux, les habitants de la ville assiégée ont commencé à organiser des potagers collectifs dans les terrains vagues et les jardins, les stades, les cours, les parcs et les jardins publics. L’une des plus belles places de la ville, la place Saint-Isaac, s’est également transformée en un grand potager : on y cultivait du chou.

Dans les sous-sols de la cathédrale Saint-Isaac, dont les dômes ont été recouverts de peinture à l’huile grise protectrice en juillet 1941, étaient stockés des objets muséaux de valeur provenant des banlieues – les palais-musées de Pouchkine, Pavlovsk, Peterhof, Gatchina et Oranienbaum. Toutes ces villes, sauf la dernière, ont été occupées par les nazis.

L’Institut panrusse des ressources génétiques végétales est également situé sur la place. Pendant le blocus, ses employés ont réussi à préserver l’intégralité du fonds de semences. Mourant de faim, ces gens n’ont pas quitté leur poste : ils ont protégé des dizaines de tonnes de céréales et des tonnes de pommes de terre du gel, de l’humidité, des rats, des bombardements allemands et des voleurs. Grâce aux collections préservées après la guerre, le pays a pu restaurer rapidement son agriculture.

188, avenue Moskovski

Cette station de la ligne bleue du métro de Saint-Pétersbourg a été inaugurée en 1961. L’entrée du métro est située près du parc de la Victoire, d’où la station tire son nom. Jusqu’en 1960, sur le site du pavillon, se trouvait l’usine de briques et de pierre ponce n°1. En 1942-1943, elle a été transformée en crématorium.

Selon des témoins oculaires, sa capacité de traitement était d’environ 800 corps par service. Trois équipes s’y relayaient. Les cendres étaient déversées dans les carrières de l’usine, à l’emplacement desquelles un parc a ensuite été aménagé. Selon les données d’archives, les restes de 130 000 habitants de la ville reposent à cet endroit. Pendant longtemps, les documents sur la « tâche spéciale » de l’usine ont été classifiés.

En 1999, un des chariots, qui ont servi pendant le siège de corbillard, a été repêché du fond de l’étang du parc. En 2001, il a été transformé en monument.

>>> Comment l'Armée rouge a réussi à conserver Leningrad malgré le blocus

72, avenue Nepokoreni

Le crématorium fonctionnait au sud de Leningrad, tandis qu’au nord de la ville, le cimetière de Piskarevskoïé recevait les victimes du siège. Pendant le blocus, 420 000 citoyens et 70 000 soldats ont été enterrés dans 186 fosses communes et 6 000 sépultures individuelles.

« Tout le fossé qui longe le cimetière était rempli de cadavres. Il n’y avait aucun moyen de contourner cet endroit terrible – il n’y avait aucun chemin ou autre route aux alentours. Des voitures arrivaient et, comme du bois de chauffage, déversaient des cadavres gelés par-dessus bord. J’essayais de ne pas regarder les morts, mais je me souvenais encore qu’il y avait des cadavres d’enfants. Je pense qu’il y a peu de gens sur Terre qui ont vu autant de cadavres dans leur vie que moi, un garçon de neuf ans, j’en ai vu : il y en avait probablement des dizaines de milliers », c’est ainsi qu’Anatoli Nikonov, qui vivait à côté, a décrit le cimetière de Piskarevskoïé en novembre 1941.

Le 9 mai 1960, un mémorial aux habitants de la ville morts pendant le siège a été inauguré au cimetière. À l’entrée, se trouve une Flamme éternelle, allumée depuis le mémorial du Champ de Mars. De là, commence une allée de 300 mètres menant à la sculpture en bronze de six mètres « Mère Patrie ». Derrière elle, se trouve une stèle murale avec six reliefs représentant des épisodes de la vie des habitants de Leningrad pendant les jours de siège. Des cérémonies funéraires y ont lieu quatre fois par an.

Dans cette autre publication, découvrez quinze peintures déchirantes du siège de Leningrad.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.

Abonnez-vous

gratuitement à notre newsletter!

Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.