Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Novgorod la Grande (Veliki Novgorod). Cathédrale Sainte-Sophie, façade sud. 14 mars 1980.

William BrumfieldAu début du XXe siècle, le chimiste et photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski (1863-1944) a mis au point un procédé complexe pour obtenir des tirages aux couleurs vives et fidèles*. Sa conception de l’art photographique comme forme d’éducation et source de connaissances est particulièrement bien incarnée dans ses clichés de l’architecture médiévale de localités situées au nord-est de Moscou, comme la ville de Vladimir qu’il a visitée à l’été 1911.

Vladimir. Cathédrale de la Dormition, façade nord-est. À droite : bâtiment de l’administration régionale (1785-1790). Été 1911.

Sergueï Prokoudine-GorskiParmi les nombreuses photographies de Vladimir réalisées par Prokoudine-Gorski, deux d’entre elles montrent l’imposante cathédrale de la Dormition en pierre blanche. Sa construction décidée par le grand-prince André Bogolioubski (1111-1174) a été achevée en 1158. En 1185, un incendie a ravagé une grande partie de Vladimir et sérieusement endommagé la cathédrale.

Vue du kremlin (detinets) de Novgorod depuis la rive droite du Volkhov. De gauche à droite : clocher, cathédrale Sainte-Sophie, bâtiment Saint-Nikita de Novgorod, Tour Saint-Vladimir. 19 mai 1995.

William BrumfieldEntre 1185 et 1190, sous le règne de Vsevolod III (1154-1212), demi-frère de Bogolioubski, une nouvelle église au plan plus étendu et complexe a été érigée sur ce qui avait été épargné par le feu.

Lors de la reconstruction, les bâtisseurs ont démoli les galeries mais conservé les murs lisses en pierre blanche de l’espace central pour former celui de la nouvelle cathédrale. Trois galeries latérales ont ensuite été ajoutées et l’ensemble a été surmonté de quatre petits dômes qui entourent la coupole originelle.

La nouvelle église a donc cinq nefs et trois galeries latérales, tout comme les principaux lieux de culte de Novgorod, dont la cathédrale Sainte-Sophie, construite 150 ans auparavant. Bien que des matériaux différents aient été utilisés pour leur construction, les deux édifices présentent des similarités importantes et témoignent de la manière dont les traditions architecturales byzantines ont été adaptées dans la Rus’, nom que portait l’ensemble des terres slaves orientales au début du Moyen Âge.

Cathédrale Sainte-Sophie, façade sud-est. Abside principale avec galerie sud (à gauche) et abside de la chapelle de la Nativité de la Vierge, à droite de laquelle se trouve la chapelle des saints Joachim et Anne du XVIe siècle. 27 mai 1998.

William BrumfieldEn 1991, cette ville du nord-ouest de la Russie, proche du lac Ilmen, a repris son nom historique et s’appelle officiellement depuis « Novgorod la Grande » (« Veliki Novgorod »). La ville est un magnifique haut lieu de l’art médiéval russe. Elle compte plus de 50 églises et monastères datant des XIe-XVIIe siècles. Les nombreux monuments historiques, situés dans le kremlin de Novgorod, ont été classés en 1992 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les chroniques médiévales font mention de Novgorod pour la première fois entre 860 et 862, lorsque des tribus des Slaves de l’Est ont fait appel au prince varègue Riourik pour les gouverner. Bien que les premiers grands-princes de la dynastie des Riourikides aient placé le siège de leur pouvoir à Kiev dès la fin du IXe siècle, Novgorod a continué d’exercer un contrôle sur une vaste région de la Rus’ septentrionale.

Cathédrale Sainte-Sophie, façade est. Abside détaillant la plinthe en briques d’origine couvertes de stuc. 27 mars 1991.

William BrumfieldEn 989, après l’adoption du christianisme par le grand-prince Vladimir Ier, ce dernier envoya un émissaire ecclésiastique, Joachim de Chersonèse, à Novgorod. À son arrivée, il jeta les idoles des dieux païennes dans la rivière Volkhov et fit construire la première église en maçonnerie, dédiée aux saints Joachim et Anne, ainsi que la cathédrale en bois Sainte-Sophie avec 13 dômes.

L’histoire politique de Novgorod était assez mouvementée puisque gouverner la ville constituait un défi pour ses nombreux dirigeants, y compris Riourik. Par ailleurs, elle était le théâtre des guerres intestines entre princes qui ont déchiré l’État de Kiev. Néanmoins, Novgorod a connu une grande prospérité grâce à son emplacement sur la route commerciale du Dniepr qui descendait de la mer Baltique jusqu’à la mer Noire. Sa richesse commerciale était telle que la ville avait les ressources nécessaires pour bâtir une citadelle (kremlin) et un ensemble architectural imposant d’églises.

Cathédrale Sainte-Sophie, façade nord-est avec la galerie nord et l’abside de la chapelle Saint-Jean-le-Théologien. 14 mars 1980.

William BrumfieldLa rivière Volkhov, qui traverse Novgorod et la divisait alors en rive du Commerce et rive de Sophie (qui tient son nom de celui de la cathédrale), assurait un lien essentiel pour le commerce et l’exploration d’un réseau de voies navigables qui menaient dans toutes les directions. L’étendue de cette activité commerciale a permis à des citoyens lettrés de s’émanciper de Kiev et de ses représentants à Novgorod (généralement, il s’agissait du frère ou du fils du grand-prince de Kiev).

La cathédrale Sainte-Sophie (consacrée à la Sagesse Divine) est située dans le kremlin de Novgorod (ou « detinets ») sur la rive gauche du Volkhov. Aujourd’hui, elle est le monument de la ville le plus ancien encore en activité.

Cathédrale Sainte-Sophie. Façade ouest, fresque de la Trinité de l’Ancien Testament au-dessus du portail principal. 14 mars 1980

William BrumfieldEn 1045, alors que s’achevait à peine l’érection de la cathédrale Saint-Sophie de Kiev, le grand-prince Iaroslav le Sage, son fils Vladimir qui siégeait à Novgorod et l’évêque Luc Jidiata de Novgorod ont ordonné l’édification d’une cathédrale également dédiée à la Sagesse divine. Sa construction s’est achevée en 1050.

Cathédrale Sainte-Sophie. Façade ouest, portes en bronze de Sigtuna du portail principal. 18 novembre 1979.

William BrumfieldEn fondant deux grandes cathédrales en maçonnerie dédiées à la Sagesse divine, Iaroslav le Sage a placé Kiev et Novgorod sous la protection de l’un des plus grands mystères de l’Église et établi un lien emblématique entre les deux villes importantes de sa principauté et Constantinople.

La construction d’un édifice aussi imposant que la cathédrale ne pouvait être menée à bien que par des architectes expérimentés. Ils avaient été envoyés de Kiev à Novgorod par Iaroslav le Sage.

Intérieur de la cathédrale Sainte-Sophie. Nef centrale sous la coupole centrale. 19 mai 1990.

William BrumfieldLa méthode utilisée consistait à appliquer un mortier de briques concassées et de chaux sur des blocs de pierre irrégulière de calcaire gris, provenant de la région, ce qui teintait les façades texturées d’une couleur rosée. De fines briques rouges de plinthite (un mélange composé d’argile riche en fer et pauvre en humus, de silice et d’autres minéraux) ont été utilisées pour la construction des arcs intérieurs et des voûtes, ainsi que pour d’autres éléments porteurs. L’intérieur a d’abord été recouvert uniquement de stuc, puis a été décoré de fresques peintes par des maîtres de la région et de l’étranger, originaires de Grèce et des Balkans.

Les murs extérieurs de la cathédrale avaient un aspect très texturé, même après avoir été enduits de mortier pour atténuer leurs aspérités. L’application du blanc de chaux sur les murs est mentionnée pour la première fois en 1151 dans les Chroniques de Novgorod.

Intérieur de la cathédrale Sainte-Sophie. Vue est depuis la galerie du chœur sur l’iconostase et l’abside principale. 27 mars 1991.

William BrumfieldDes côtés nord, sud et ouest, l’espace de l’église elle-même est entouré de galeries fermées. Initialement conçues pour n’être qu’un rez-de-chaussée, elles ont évolué au cours de la construction pour former une partie intégrante de la structure sur deux niveaux. Les galeries nord et sud abritent des chapelles au rez-de-chaussée. De la galerie ouest s’élève une tour-escalier qui mène aux étages supérieurs et permet d’accéder à la tribune du chœur.

Dans le tympan au-dessus du portail ouest, on voit aujourd’hui les fragments d’une fresque médiévale représentant la Trinité de l’Ancien Testament. À l’ouest, les portes en bronze de Magdebourg ou Sigtuna, ouvragées à Magdebourg dans les années 1050 et ramenées comme butin de la forteresse varègue de Sigtuna par des pilleurs novgorodiens en 1117, forment le portail principal.

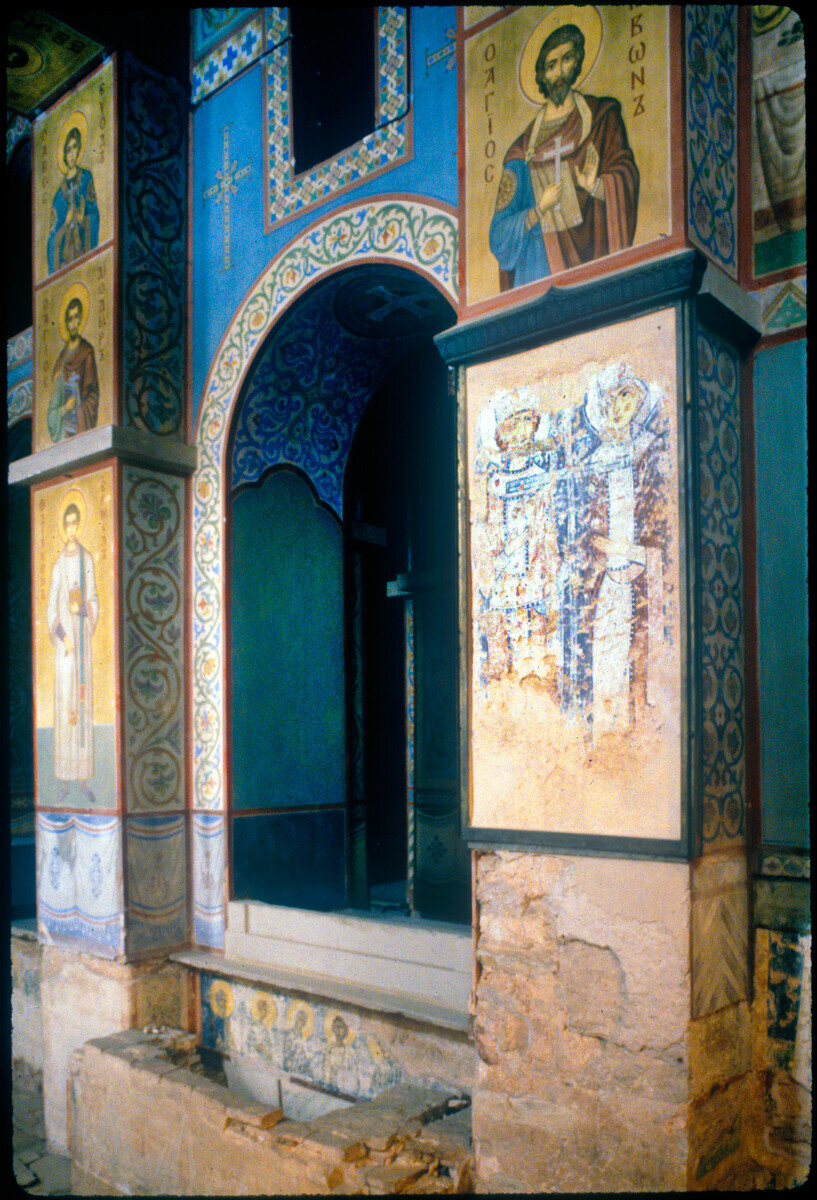

Intérieur de la cathédrale Sainte-Sophie. Mur nord de la galerie sud-est décoré de peintures murales du XIXe siècle et des fresques du XIIe siècle des saints Constantin et Hélène (à droite). 27 mars 1991.

William BrumfieldLe joyau de la cathédrale Sainte-Sophie est son ensemble de dômes, dont la forme initiale était moins prononcée que celle de ses dômes actuels en forme de casque. La coupole principale est imposante tant par sa hauteur que par son diamètre. Avec les quatre dômes secondaires très rapprochés d’elle, elle forme un ensemble parfaitement conçu.

Intérieur de la cathédrale Sainte-Sophie. Mur ouest de la galerie sud-est décoré de peintures murales du XIXe siècle et une excavation dévoilant le niveau d’origine du rez-de-chaussée. 27 mars 1991.

William BrumfieldCet ensemble est mis en valeur par les façades dépourvues de décorations et des sous-faces de toiture très prononcées avec des gâbles triangulaires ou semi-circulaires (appelés « zakomari »).

La hauteur intérieure est accentuée par les piliers qui délimitent les nefs principales. Ils s’élèvent jusqu’aux voûtes en berceau du plafond.

Les Chroniques de Novgorod mentionnent que les fresques de l’intérieur de la cathédrale ont été peintes sur une période longue de plusieurs décennies. Selon la Troisième Chronique de Novgorod, après l’achèvement de sa construction, des « peintres d’icônes originaires de Tsargrad (Constantinople) » ont peint une représentation du Christ, sans doute celle du Pantocrator, à l’intérieur de la coupole centrale, ainsi que d’autres de ses représentations.

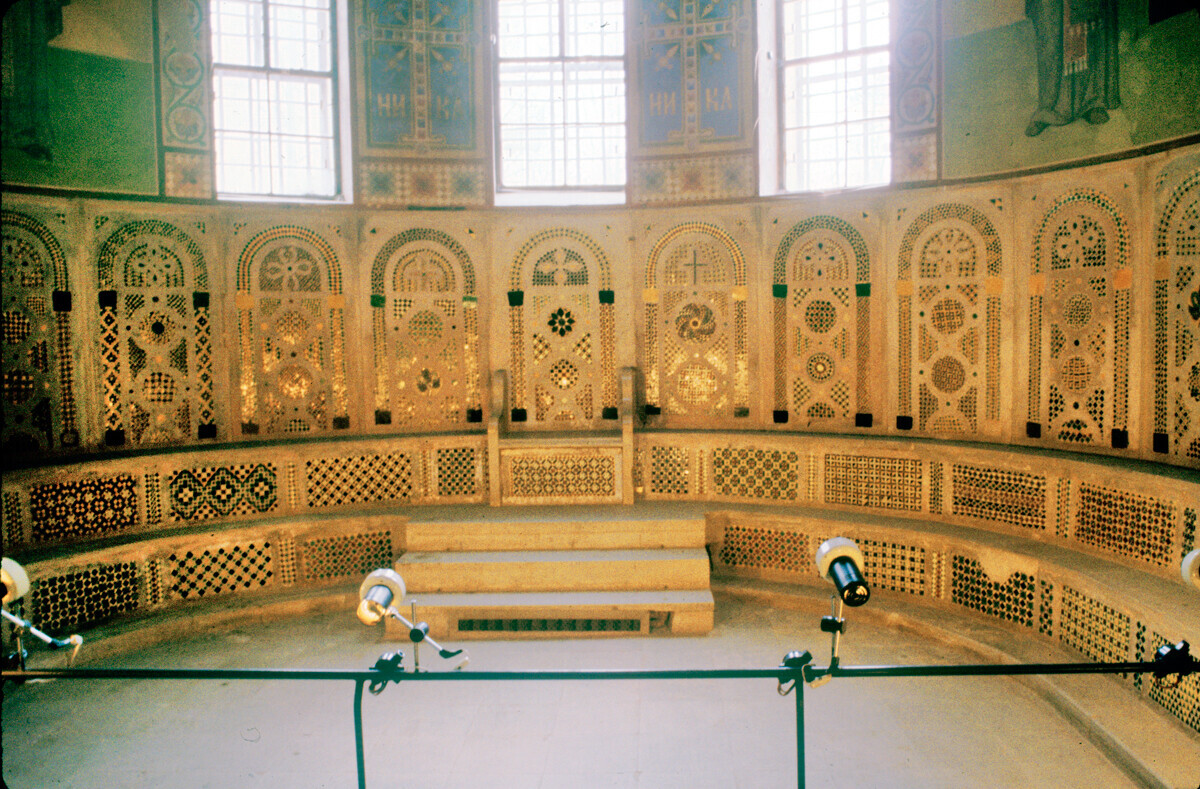

Intérieur de la cathédrale Sainte-Sophie. Panneaux décoratifs en mosaïque (datés de la fin du XIe siècle et restaurés au XIXe siècle) de l’abside principale. 27 mars 1991.

William BrumfieldDes fragments des œuvres du XIe siècle, dont des peintures en pied de l’empereur Constantin et de sa mère Hélène, ont été découverts, de même que des fresques du début du XIIe siècle.

Intérieur de la cathédrale Sainte-Sophie. Peintures murales du XIXe siècle de l’abside principale.

William BrumfieldLa plupart des peintures d’origine ont disparu au cours des nombreuses rénovations qu’a connues l’édifice à travers les siècles.

27 mars 1991.Clocher de la cathédrale (zvonnitsa). 14 mars 1980.

William BrumfieldLes fresques visibles actuellement datent essentiellement du XIXe siècle. Des décorations en mosaïque ont été réalisées sur le sol et dans la partie de l’autel de la cathédrale de Novgorod, mais elles n’étaient pas aussi élaborées que les mosaïques caractéristiques des plus grandes églises de Kiev d’avant le milieu du XIIe siècle.

La Tour de l’Horloge d’Evfirmiev, façade est. 20 mai 1990.

William Brumfield

Palais à Facettes à l’architecture extérieure du XIXe siècle. 29 mai 1992.

William BrumfieldLa cathédrale de Sainte-Sophie fait partie intégrante d’un ensemble de monuments historiques comprenant notamment le clocher (XVe-XVIIIe siècles), la Tour de l’Horloge (années 1670) et le palais épiscopal.

Citadelle de Novgorod (kremlin), Tour Saint-Vladimir. 13 mars 1980.

William BrumfieldÉgalement connu sous le nom de Palais à Facettes, sa construction remonte aux années 1430, mais a fait l’objet de grandes rénovations au XIXe siècle. Les murs d’enceinte et les tours ont été conservés et restaurés dans un style du XVe siècle, bien que certaines d’entre elles datent de la fin du XIIIe siècle.

Citadelle de Novgorod (kremlin), Tour de Fiodor. 13 mars 1980.

William BrumfieldFace à la cathédrale Sainte-Sophie, du côté sud, se dresse un monument gigantesque en forme de cloche appelé le Millénaire de la Russie. Conçu par le sculpteur Mikhaïl Mikéchine et d’autres de ses célèbres confrères, le monument a été inauguré en 1862 pour commémorer le millénaire de la fondation de l’État russe.

Citadelle de Novgorod (kremlin), Monument du Millénaire de la Russie. 29 mai 1992.

William BrumfieldLa partie supérieure du monument est composée d’un énorme globe sur lequel repose un ange tenant une croix dans ses bras, symbole de l’orthodoxie. Sous le globe, au niveau de la partie intermédiaire de la composition, figurent six groupes statuaires représentant des personnages remarquables de l’histoire de l’État russe, de Riourik, fondateur de la Rus’ de Kiev, à Pierre le Grand, père de l’Empire russe.

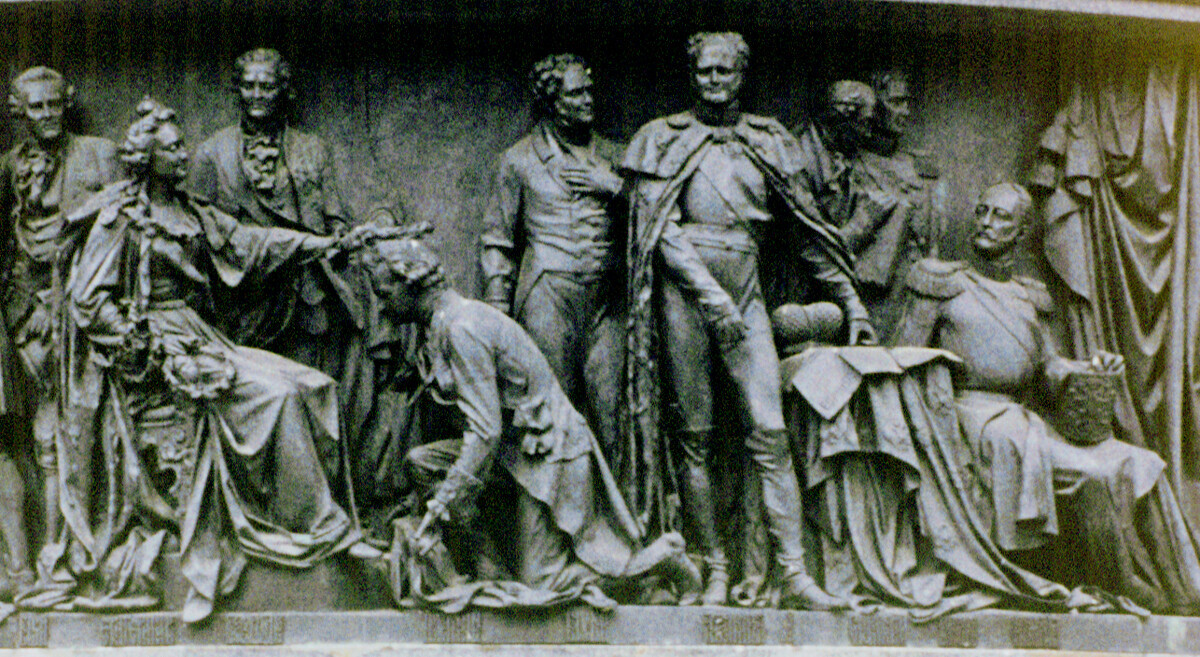

Monument du Millénaire de la Russie. De gauche à droite : Novgorodien renversant une statue du dieu païen Péroun, prince Riourik, prince Dimitri Ier Donskoï avec un Tatar soumis à ses pieds. 29 mai 1992.

William BrumfieldLa partie inférieure du monument présente des grandes figures de l’histoire et de la culture du pays : religieux, intellectuels, hommes d’État, militaires et artistes.

Monument du Millénaire de la Russie. De gauche à droite : Ivan Betskoï, Catherine II, Alexandre Bezborodko, Grigori Potemkine, Viktor Kotchoubeï, Alexandre Ier, Mikhaïl Speranski, Mikhaïl Vorontsov, Nicolas Ier. 4 juin 1993.

William Brumfield*Au début du XXe siècle, le chimiste russe Sergueï Prokoudine-Gorski développa un procédé complexe de photographie en couleur. Il consistait en une triple exposition sur une plaque de verre. Entre 1903 et 1916, il parcourut l’Empire russe et prit plus de deux mille clichés. En août 1918, il quitta la Russie et s’établit en France. Il y retrouva une grande partie de sa collection de négatifs sur glace et treize albums de tirages contact. Après sa mort à Paris en 1944, ses héritiers vendirent sa collection à la Bibliothèque du Congrès. Au début des années 2000, la Bibliothèque numérisa la collection Prokoudine-Gorski et la rendit accessible en ligne gratuitement. Plusieurs sites internet russes la présentent également. En 1986, l’historien de l’architecture et photographe William Brumfield organisa à la Bibliothèque du Congrès la première exposition consacrée aux photographies de Sergueï Prokoudine-Gorski. Lors de ses séjours en Russie depuis 1970, William Brumfield marcha sur les traces de Sergueï Prokoudine-Gorski et visita les mêmes sites que lui. Dans cette série d’articles sont juxtaposés les clichés de monuments architecturaux pris par les deux photographes à plusieurs décennies d’écart.

Dans cet autre article, William Brumfield vous emmène à la découverte de Chouchenskoïé, le village sibérien où Lénine a été exilé.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.

Abonnez-vous

gratuitement à notre newsletter!

Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.