Entre Russes et citoyens de « Russie »

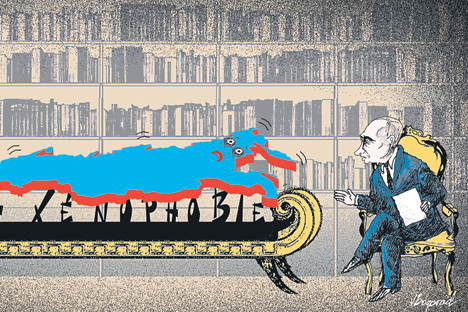

Dessin de Viktor Bogorad

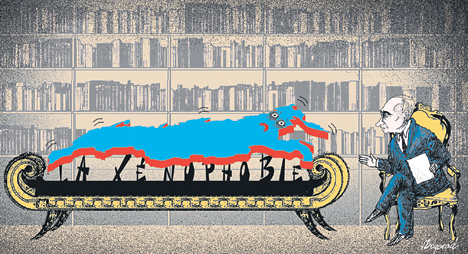

Dessin de Viktor Bogorad

Les émeutes de Biriouliovo, provoquées par le meurtre d’un Russe par un autre Russe d’« origine caucasienne », ont relancé les débats sur l’état de la société et son rapport à l’État : la Russie serait vouée à la violence et à l’impérialisme. La montée d’une xénophobie à tendance islamophobe accentuerait les tensions interethniques. Certes, la situation des 20 millions de musulmans de Russie s’est dégradée après les deux guerres de Tchétchénie, la lutte anti-terroriste engagée en 2001 et le soi-disant complot antirusse des printemps arabes. Aujourd’hui, des groupuscules islamistes contestent par la violence le contrôle exercé par l’État, les muftis et généralement les « experts ». Leur purisme doctrinaire s’implante sur les rives de la Volga et jusqu’en Sibérie. Le tableau est heureusement plus nuancé quand on vit en Russie.

À lire aussi

Des arrestations à la suite d'émeutes anti-immigration à Moscou

Au quotidien, on n’observe aucune tension entre orthodoxes, musulmans, juifs et bouddhistes. La Russie reste un modèle de coexistence pacifique entre les grandes religions, qui y cohabitent sans heurt majeur depuis des siècles. Cela n’a rien d’une figure de style : il suffit pour s’en convaincre, de traverser les villages de la région Volga-Oural. On plonge dans des espaces de tolérance interconfessionnelle et de pratiques syncrétiques. Aujourd’hui, les positions des musulmans autochtones de Russie (Tatars, Avars, Bachkirs…) sont contestées par les exigences puristes des jeunes salafistes et par les pratiques ostentatoires des nouveaux musulmans, ces migrants économiques venus des anciennes républiques soviétiques du Sud-Caucase et d’Asie centrale. À ce titre, les musulmans de Russie participent, au même titre que les Russes ethniques, d’un sentiment patriotique anti-immigrés.

Tous ont du mal à supporter la transformation de leur quartier en « ghetto », comme ce fut le cas de celui de Biriouliovo. Même si aucune étude statistique ne confirme le lien, le sentiment d’insécurité est communément rapporté à une forte présence immigrée, notamment illégale. Les énoncés sur la criminalité ethnique sont repris dans les médias : qu’un crime soit commis par un immigré, et son appartenance ethnique est aussitôt précisée. Ces indications ethnicisantes ne sont plus mentionnées lorsque le criminel est d’origine slave, laissant croire que les crimes sont majoritairement le fait des immigrés. Ces pratiques de double standard et leur responsabilité dans la montée d’un racisme culturel sont régulièrement dénoncées. Sans succès : les récits des habitants victimes d’agression alimentent un climat de défiance et l’impunité des migrants illégaux renforcent les soupçons de collusion entre migrants et policiers.

Face à l’inaction de l’État, les cas se sont multipliés d’émeutes déclenchées par des habitants excédés par la présence immigrée dans leur quartier. La confrontation violente est inévitable dans une société russe marquée par la prégnance des rapports de force. Peu remarqué, un élément du drame de Biriouliovo explique l’ampleur de la réaction populaire : Egor, âgé de 25 ans, est mort pour avoir défendu sa fiancée. Or, le rôle protecteur des hommes relève d’une norme sociale incontournable.

Comme ailleurs en Europe, des courants identitaires se greffent sur les mouvements d’autodéfense. Lié à l’illusion d’une invasion, un sentiment de vexation l’emporte chez la plupart des Russes, qui restent persuadés que les peuples centrasiatiques ont voulu quitter l’URSS. Simplifications idéologiques et affirmations de soi se radicalisent dans un contexte de crise : le délitement du consensus autour de la figure titulaire de Vladimir Poutine participe d’une perte de repères.

Ce faisant, les nationalistes opèrent un amalgame entre migrations interne et externe. Ils ne distinguent pas les citoyens russes des républiques du Nord-Caucase des étrangers arrivés d’Asie centrale. Ces « étrangers » qu’ils conspuent ont un passeport russe et leurs ancêtres étaient installés en Russie avant les Slaves ! La conscience impériale est largement partagée : la Russie était un empire composé d’une centaine de peuples autochtones. Comme les Ouzbeks, les Tchétchènes étaient sujets du Tsar et disposaient de leur république à l’époque soviétique. À la différence des États-Unis ou de l’Union européenne, la Russie n’a jamais été un pays de migrants et, État multiethnique, elle n’est toujours pas un État-nation. La fierté nationale de la centaine de peuples non russes de Russie réduit l’attrait pour une citoyenneté transcendant les appartenances ethniques.

Les tensions actuelles concernent les populations immigrées et non pas les rapports entre les différents peuples de la Fédération de Russie. Il en va de même sur la question de l’islam : on ne perçoit pas en Russie la pression des réflexes islamophobes quotidiens en Europe. L’islam de Russie est une religion traditionnelle et les musulmans de Russie sont les premiers à condamner les pratiques ostentatoires de leurs coreligionnaires immigrés. Mais pour faire face à la montée des réflexes xénophobes, l’État doit réguler les deux types de migration, intérieure et extérieure. Seule l’élaboration d’une unité citoyenne de tous les habitants de Russie serait susceptible de réduire les confusions et de clarifier les enjeux de politique intérieure et de politique étrangère.

L’auteur est professeur à l’université d’État de Voronezh.

Réagissez à cet article en soumettant votre commentaire ci-dessous ou sur notre page Facebook

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.

Abonnez-vous

gratuitement à notre newsletter!

Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.