Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Guerres d’Italie, guerre entre des puissances européennes et l’empire Ottoman, guerres de Religion, poussées expansionnistes de l’Angleterre des Tudor et de la Suède des Vasa, Temps des troubles, guerre de Trente ans, guerres de Louis XIV. Cette liste explique pourquoi les XVIe et XVIIe siècles sont considérés comme l’âge d’or des mercenaires. Nombreux furent alors ceux qui passèrent d’un camp à un autre, à la recherche de salaires qui assureraient leur pitance et leur fortune. Jacques Margeret, l’auteur de l’Estat de l’Empire de Russie et grande Duché de Moscovie, fut de ceux-là.

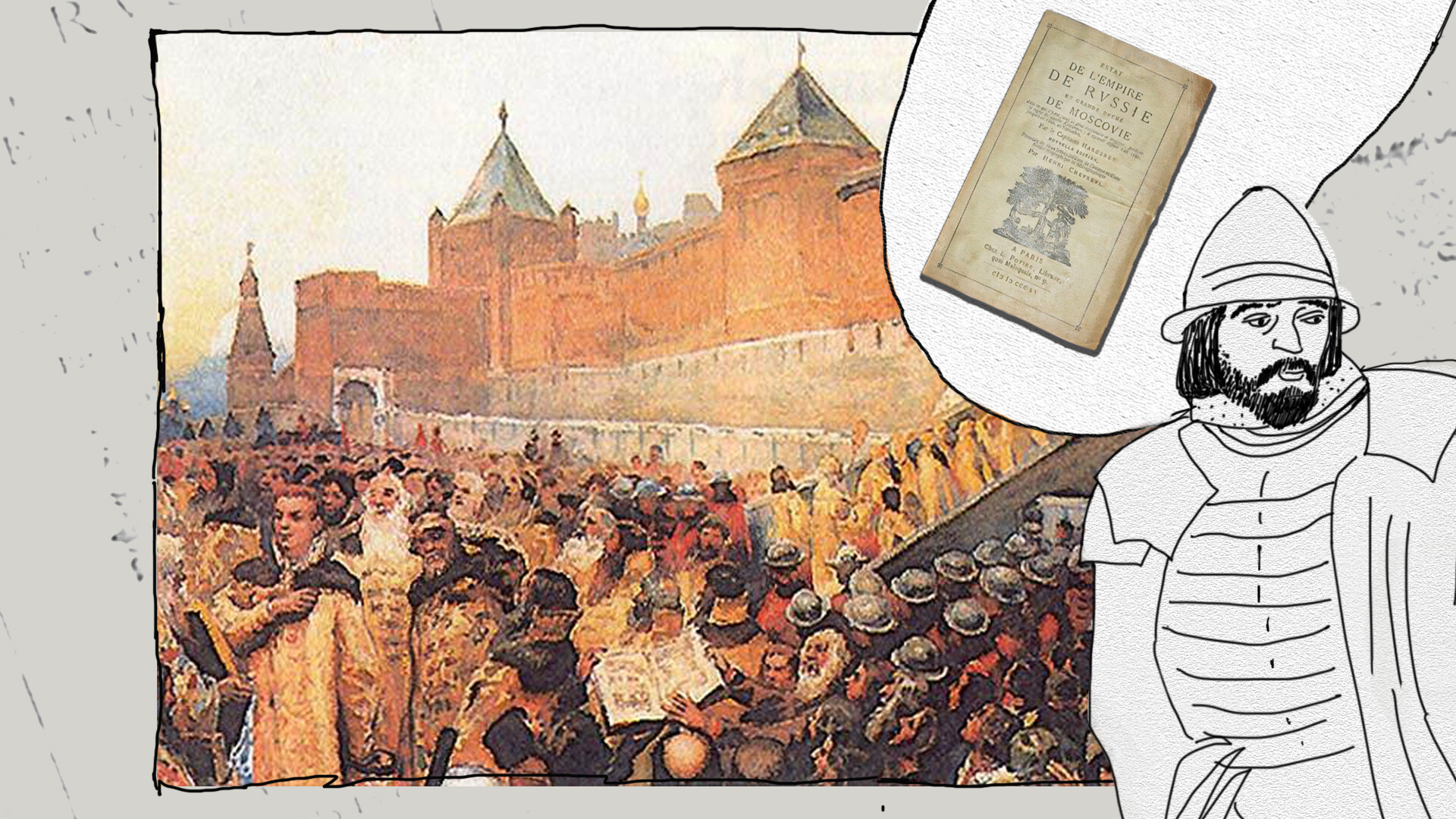

Sergueï Ivanov. Le Temps des troubles

Domaine publicLes sources qui nous sont parvenues sur Jacques Margeret, l’un des rares étrangers présents en Russie au tournant du XVIIe siècle à avoir laissé un témoignage sur le Temps des troubles, sont rares. Les informations le concernant dans ces quelques documents et le peu de ce qu’il dit de lui-même (à condition de le croire) dans sa description de la Russie, ne suffisent pas à retracer toute sa vie.

Il semble établi que Jacques Margeret était le fils de Guillaume Margeret, mercier de son état converti à la « nouvelle religion ». Jacques Margeret, également protestant, naquit vers 1560 à Auxonne, en Bourgogne.

Ainsi qu’il nous l’apprend dans l’adresse de son l’Estat de l’Empire de Russie, il combattit dans les armées d’Henri de Navarre. Il servit jusqu’au rang de capitaine. « (...) voyant de la en avant mon service inutile à vostre Majesté, & à ma patrie, que ie luy avois rendu pendant les troubles (...) », Margeret quitta la France probablement avant 1595.

Martin Kober. Sigismond III au début de son règne

Domaine publicIl se mit en quête d’un autre théâtre de guerre et le trouva en Europe centrale : entre 1591 et 1606, la Hongrie fut l’enjeu de la Longue Guerre entre les Habsbourg et l’empire Ottoman. Le capitaine Margeret entra au service de Sigismond Ier Báthory, puis il rejoignit les armées de Rodolphe II. Il s’engagea ensuite auprès de Sigismond III Vasa.

Jacques Margeret (à droite). Cadre tiré du film Boris Godounov

Sergueï Bondartchouk/Mosfilm, 1986Dans son l’Estat de l’Empire de Russie, Jacques Margeret ne narra pas dans quelles conditions il passa au service du tsar Boris Godounov. Un document établi en 1615/16 par le Bureau des Ambassades nous apprend qu’il fut recruté avec 5 autres mercenaires par le diacre Athanase Vlassiev, qui se trouvait en ambassade auprès de Rodolphe II en 1599-1600. En juin 1600, Margeret, qui avait jusque-là toujours servi dans l’infanterie, fut nommé capitaine d’un régiment de cavalerie.

Toujours d’après le document du Bureau des Ambassades, Margeret, qui portait désormais le prénom de Iakov, avait reçu en 1600/01 80 roubles de salaire (pour un an) et 700 tchet de terre (environ 375 hectares). Selon une autre source russe datée de 1603/04, il toucha cette année-là le même salaire. Si 80 roubles étaient à cette époque une somme considérable, il ne faudrait pas oublier que les mercenaires étrangers devaient se nourrir, se loger et s’équiper à leurs frais. Capitaine de cavalerie, Margeret devait acheter des chevaux et pourvoir à leur entretien. À la différence des nobles russes, les mercenaires étrangers n’avaient pas de terres et de paysans dont ils tiraient leurs revenus. Il n’est pas certain que Margeret soit entré en possession des terres qui lui avaient été allouées à son arrivée en Russie. Quand bien même en aurait-il réellement disposé, 1601 fut une année de très mauvaise récolte qui en entraîna d’autres les années suivantes et, avec elles, la famine. « En l’an mil six cens un, commença ceste grande famine qui dure trois ans (...) ceste famine à grandement diminué les forces de Russië & le revenu de l’Empereur », se souvenait Margeret.

Boris Godounov

Domaine publicJacques Margeret ne donne presque aucune information sur ses états de service auprès de Boris Godounov, dont le règne ne fut marqué par aucune attaque d’importance des Tatars de Crimée, ni par aucune guerre. Les seules opérations militaires d’ampleur furent celles qui échouèrent à arrêter la progression du Ier Faux-Dimitri, un moine russe défroqué qui, à la tête de troupes polonaises, était rentré en Russie en 1604 pour faire valoir ses droits au trône. Il prétendait en effet être le dernier fils d’Ivan le Terrible que Boris Godounov aurait fait assassiner à Ouglitch en 1591.

Le tsarévitch Dmitri

Sergueï BlinkovUn des épisodes majeurs de cette confrontation fut la bataille de Dobrynitchi le 21/31 janvier 1605. Dans une scène truculente, et en français, de son Boris Godounov, Alexandre Pouchkine rappela la présence du capitaine Margeret à cette bataille, à l’issue de laquelle « Demetrius perdit presque toute son infanterie ». La mort du tsar le 13/23 avril 1605 entraîna une instabilité à la tête de l’État dont le Faux-Dimitri sut profiter. « Finalement, Demetrius Iohannes, fit son entrée » dans Moscou à la fin du mois de juin 1605. On ne sait pas où se trouvait Margeret entre le printemps 1605 et le début de l’année 1606, lorsqu’il passa au service de Dimitri et fut promu capitaine de sa garde personnelle. Il ne put ou ne voulut pas défendre celui qui « estoit le vray Demetrius Iohannes, fils de l’Empereur Iohannes Basilius, surnommé le Tiran ! » le 17/27 mai, lorsque celui-ci fut mis à mort dans le Kremlin.

Klavdi Lebedev. Faux Dmitri entrant à Moscou le 20 juin 1605, années 1890

Domaine publicMargeret quitta, semble-t-il, sans encombre la Russie, qui « n’est pas un pays libre, auquel on puisse entrer pour apprendre la langue, & s’informer de telle & telle chose, puis en sortir, car outre qu’il est fermé, comme avons ia touché, toutes choses y sont si secrettes, qu’il est fort difficile d’apprendre la verité d’une chose si on ne la veu de ces propres yeux », en septembre 1606 avec l’argent qu’il avait accumulé en six ans.

Après avoir publié son Estat de l’Empire de Russie à Paris, Jacques Margeret reprit ses activités de mercenaire. Le recoupement de différentes sources permet de conclure que, réengagé au service du de Sigismond III, il fit un second séjour en Russie entre septembre 1609 et octobre 1611.

Au printemps suivant, une nouvelle fois désœuvré, il proposa ses services à ceux-là mêmes qu’il avait combattus dans l’armée de Sigismond III. Ayant eu vent qu’on lui reprochait d’avoir commis de nombreuses exactions en Moscovie, notamment d’« avoir versé le sang des chrétiens », Margeret s’abstint de repartir pour la Russie. Il préféra alors s’engager au service du prince Janusz VI Radziwiłł.

Port d’Arkhangelsk

Appolinarij (CC BY-SA 3.0)En 1613, Jacques Ier reçut un projet d’invasion du Grand Nord russe à partir du port d’Arkhangelsk. Il n’est pas exclu que l’auteur en ait été Margeret.

Après avoir quitté la Russie par le port d’Arkhangelsk en septembre 1606, Jacques Margeret rentra en France. Le fait que le libraire parisien Mathieu Guillemot obtint le privilège du roi en mars 1607 incite à penser que Margeret avait rédigé son récit, en tout ou en grande partie, alors qu’il se trouvait encore en Moscovie.

À la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, les lecteurs appréciaient les récits sur les pays éloignés et, donc, méconnus. On ne sait cependant pas si celui du capitaine Margeret se vendit bien.

Comme il l’indiquait dans le titre de son ouvrage, Margeret donna une relation de « Ce qui s’y est passé de plus memorable & Tragique, pendant le regne de quatre Empereurs: à sçavoir depuis l’an 1590. iusques en l’an 1606. en Septembre ». Il construisit son récit d’une manière classique pour l’époque.

Dans une première partie, il fournit des éléments de géographie physique mêlés à des informations plus ou moins vraisemblables sur la population (« Il se trouve beaucoup de gens âgez entr’eux, de 80. 100. ou 120. ans. »), les religions pratiquées, et les mœurs des habitants (« Or, il faut noter que tous vont à cheval en esté & en hyver sur les trenoirs, tellement qu’il ne font nul exercice, ce qui les rend gros & replets, mesmes tiennent en honneur ceux qui sont les plus ventrus »), ainsi qu’un récit historique détaillé.

Dans une deuxième partie, il narra assez précisément certains événements dont il fut témoin entre 1600 et 1604. Il se souvenait en particulier du faste des réceptions à la cour et mit en exergue ce qui l’étonna certainement le plus. Par exemple, « Sur lesdites tables n’y a que du pain, du sel, du vinaigre, & du poivre, mais point d’assiettes, n’y de serviettes (...) l’Empereur envoye à un chacun particulierement un plat de viande, que un chacin envoye en sa maison, & a ceux que l’Empereur favorise le plus, il taste un peu desdites viandes avant que de les envoyer ».

Dans une troisième et dernière partie, il fit le récit des événements s’étant déroulés entre l’entrée du Faux-Dimitri en Russie, en 1604, et le moment où lui-même quitta le pays. Il y prit soin de noircir Boris Godounov, « Ptince fort subtil & cault » pour mieux réfuter ensuite les arguments de ceux qui considéraient le Ier Faux-Dimitri comme un imposteur. À en croire Margeret, « (...) il y en a eu fort peu de bonnes famille qui n’aye ressenty que c’est que le soupçon d’un tyran, combien que l’on l’eust pris pour un Prince tres-clement (...) mais secrettement, un grand nombre de personnes tourmentez, envoyez en exil, empoisonnez par les chemins & infiny nombre noyez (....) ».

Il semble évident que Margeret ne vit pas de ses yeux toutes les contrées qu’il décrivit. Il disposait toutefois de renseignements fiables tant concernant la géographie que l’histoire.

L’Estat de l’Empire de Margeret complète (ou est complété) avec intérêt les relations que firent de leur séjour en Russie au début du XVIIe siècle le marchand hollandais Isaac Massa et le mercenaire de Basse-Saxe Conrad Bussow.

La trace de Jacques Margeret se perd en 1621 en Europe Centrale. Il était alors âgé d’une soixantaine d’années. On peut légitimement penser qu’il était usé par une vie passée au service des armes et en nombreux voyages à travers l’Europe. Les historiens redécouvriront peut-être un jour des sources qui nous permettront de savoir si Margeret fut comme l’Ulysse de Joachim du Bellay:

« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,

Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,

Et puis s’est retourné, plein d’usage et raison,

Vivre entre ses parents le reste de son âge ! »

Les sources sur Jacques Margeret qui nous sont parvenues sont rares. Les informations le concernant dans ces quelques documents et le peu de ce qu’il dit de lui-même (à condition de le croire) dans sa description de la Russie, ne suffisent pas à retracer toute sa vie.

Dans cette autre publication, découvrez trois étrangers qui ont bouleversé l'histoire de la Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.

Abonnez-vous

gratuitement à notre newsletter!

Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.