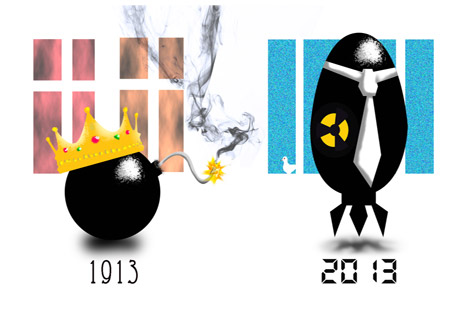

2013 : un avenir sombre

Illustration : Niyaz Karim

La numérologie n’est pas une croyance très répandue, mais si on compare des époques historiques séparées par des intervalles “ronds”, on peut toujours trouver des similarités, en particulier, s’il s’agit du début d’un siècle, qui représente toujours une période instable de transition.

Les gens qui ont connu l’URSS, se rappellent que l’année 1913 était considérée jusqu’à l’époque du “socialisme développé” [années 1970s - ndlr] comme une sorte de point de comparaison servant de démontrer les succès des autorités soviétiques.

Bien évidemment, durant les années 1970 une telle comparaison se présentait plutôt comme absurde, mais la date n’a pas été choisie par hasard : l’année 1913 représentait en effet le temps du plus haut développement de l’Empire russe, qui a été durement frappé l’année suivante par la Première Guerre mondiale, suivie par plusieurs malédictions qui hantent le pays jusqu’à nos jours. Mais en 1913, la maison Romanov célébrait le 300e anniversaire de son règne…

Cette année ne représente pas pourtant le “bord de la falaise” uniquement pour la Russie : les Balkans étaient déjà secoués par des guerres locales qui, sans impliquer les grands États, représentait des racines d’une grande guerre à venir. La jeune République chinoise traversait également une période très difficile, bombardée par des assassinats politiques, des coups de force et des troubles.

Le Mexique est à plusieurs reprises bouleversé par des coups d’États. Le nouveau président américain, Woodrow Wilson, prête serment : ce sera lui qui placera prochainement les États-Unis sur la scène mondiale après avoir décidé d’intervenir dans la guerre européenne, avant de proposer d’installer un ordre mondial libéral, qui se présentera plus tard comme inutile pour le monde ou pour son propre pays.

Avant l’inauguration, les suffragettes organisent à Washington une grande parade pour l’émancipation, ce qui représente le début de la lutte des femmes pour l’égalité qui se poursuivra durant le XXème siècle. Les troupes américaines sous le commandement du général John Pershing, suppriment brutalement une rébellion aux Philippines, faisant plus de 2 000 morts.

Paris héberge le Congrès général arabe dont les participants, des nationalistes arabes, discutent de leurs perspectives dans le sillage de la prochaine chute de l’Empire ottoman. Mahatma Gandhi, le futur fossoyeur de l’Empire britannique, travaillant à l’époque comme avocat en Afrique du Sud, commence à participer activement à la lutte pour les droits civils, menant un mouvement de mineurs d’origine indienne.

}

Rétrospectivement, plusieurs de ces événements se présentent comme inévitables, mais à l’époque, personne n’aurait pu deviner ce qui allait arriver. Le vieux monde tentait d’ignorer l’approche de la catastrophe, bien que ses premiers signes se soient presentés depuis la fin du XIXème siècle.

Et ajourd’hui, au début de 2013, nous pouvons sentir les changements, mais comme toujours, nous ne sommes pas capables de prédire quels événements à venir changeront le cours de l’Histoire.

L’année 2013 verra la continuation du renouvellement arabe, qui prend des formes de plus en plus horribles. Et s’il y a un siècle, l’épicentre des troubles se trouvait dans les Balkans, maintenant, il est au Proche-Orient.

La violente guerre civile en Syrie se poursuit, la Jordanie est de plus en plus menacée par un coup d’État, et la cause palestinienne aborde une nouvelle phase, la question de la creation d’un État étant effectivement fermée.

L’Egypte est consolidé sous le pouvoir des Frères musulmans. De plus, tout ce qui se passe dans la région est influencé par la confrontation entre deux branches de l’islam, les chiites et les sunnites – une autre similarité historique évidente, car les mouvements nationalistes des Balkans étaient toujours étroitement liés à la religion.

Pourtant, le Proche-Orient ne peut pas ajourd’hui devenir un détonateur d’une guerre mondiale, comme les Balkans il y a cent ans. Compte tenu de la situation explosive au Proche-Orient, le vrai épicentre des tensions géopolitiques ne se trouve pas là-bas, mais en Asie orientale et dans la région du Pacifique.

Les relations entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes puissances du monde qui sont en étrange symbiose (une confrontation politique et même militaire croissante avec une interdépendance économique) définissent actuellement les perspectives de la stabilité universelle. .

Mais ce conflit ne peut non plus déclencher une guerre mondiale grâce à l’existence d’armesnucléaires, l’invention sinistre du XXème siècle qui a forcé les leaders mondiaux à être beaucoup plus prudents dans leurs décisions et à réfléchir sur les conséquences plus attentivement que durant les années 1913-1914.

C’est pourquoi, bien que les menaces de 2013 soient plus diversifiées et moins évidentes que celles de 1913, le monde a pourtant réussi à tirer quelques leçons de l’histoire du XXème siècle.

La destruction des règles et le sentiment de danger, c’est ce qu’il y a de commun entre les deux époques. Tout comme le refus de croire que l’avènement de l’irréparable soit possible. Pendant un des derniers jours de décembre 1913, le poète Rainer Maria Rilke écrivait à son ami autrichien résident à Paris : “Voilà l’ensemble de mes souhaits pour 1914, 1915, 1916, 1917, etc. : la paix et une vie tranquille avec mes proches à la campagne.” La Grande Guerre, qui a détruit la vieille Europe, a éclaté huit mois plus tard.

Fedor Loukianov est le rédacteur-en-chef de la revue Russie dans la politique internationale et le président du Conseil sur les affaires étrangères et la politique de défense.

Publié sur le site de Russie dans la politique globale.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.

Abonnez-vous

gratuitement à notre newsletter!

Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.