Une doctrine Brejnev pour Washington

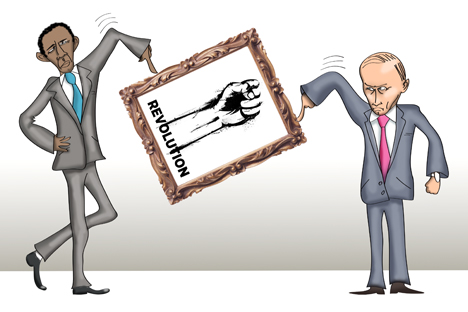

Image de Niyaz Karim

Pour la troisième fois consécutive en 9 mois, la Russie et la Chine ont opposé leur veto au projet de résolution « occidental » du Conseil de Sécurité de l'ONU sur la Syrie, qui ouvrait la voie à une intervention militaire pour mettre fin aux violences dans le pays. Cette opposition permanente au sein de l'ONU dépasse clairement la seule question de la crise syrienne. Le fossé entre la Russie et la Chine d'un côté, les États-Unis et ses alliés de l'autre, se creuse chaque jour un peu plus, accentuant les différences fondamentales entre les deux camps en matière de maintien de l'ordre et de la paix dans le monde.

Au cours d'un entretien téléphonique à la veille du vote, le président américain Barack Obama a tenté en personne de convaincre son homologue russe Vladimir Poutine, pour que ce dernier change d'avis et se range du côté de l'Occident. Mais comme déclaré par le conseiller du président russe Iouri Ouchakov à l'issue de cette conversation téléphonique qui a duré près de 50 minutes, « Poutine et Obama comprennent désormais mieux les nuances de chacune des deux positions, mais concernant les moyens pratiques de la résolution (du conflit syrien), des divergences subsistent ».

Des divergences dont le caractère ne semble pas tant technique que fondamental. Les États-Unis ont, durant les dix dernières années, soutenu quasiment tous les mouvements révolutionnaires en déclarant poursuivre l’objectif de la création de l’État démocratique. Parmi ces mouvements, figuraient les révolutions de velours en Europe de l'Est, les révolutions de couleur dans l'espace post-soviétique et, dernièrement, le Printemps arabe. Une pratique qui correspond aux principes de base qui fondent l'Etat américain, de même qu’elle rejoint le consensus de l'opinion publique américaine, à qui il fallait expliquer pourquoi, il n'y a pas si longtemps, Washington se devait de coopérer avec des régimes autoritaires bien éloignés des valeurs démocratiques, au nom des intérêts sécuritaires du pays. Ce fut par exemple le cas en Égypte, où, dans les faits, la junte militaire était dirigée par Hosni Moubarak.

La suite logique de ces révolutions de couleurs, c'est l'extension de la doctrine de « l'intervention humanitaire », selon laquelle les régimes non démocratiques, en proie à des protestations plus ou moins vives, doivent atteindre la démocratie par la force. Mais cette voie-là, comme l'a montré le sort de Mouammar Kadhafi, n’abolit pas la justice sommaire ou le procès avec prison à vie, comme pour Hosni Moubarak. Et dans ce cas, l'esprit de conciliation des pays touchés par le Printemps arabe est proche de zéro. C'est la raison pour laquelle le désir de privilégier la voie des sanctions économiques et diplomatiques persiste. Et si cela ne fonctionne pas, il sera alors temps d’utiliser l'emploi de la force.

La doctrine de « l'intervention humanitaire » ne jouit manifestement pas d'une grande popularité, en dehors des États-Unis et d'autres démocraties « mûres ». Dans les États où les fondements de la démocratie sont faibles, voire inexistants, et ils représentent la majorité des pays du monde, les effets sont immédiatement ressentis, et visiblement, l'enthousiasme ne fait pas l'unanimité. D'où la nécessité pour l'Occident d'obtenir le consentement de la communauté internationale à travers les mécanismes de l'ONU et, en premier lieu, du Conseil de Sécurité, où la prise de décision dépend de l'accord unanime des cinq membres permanents.

La Syrie est l'exemple le plus actuel de l'échec des négociations entre les cinq membres du Conseil.

En tant que membres du Conseil de sécurité de l'ONU disposant du droit de veto, la Chine et la Russie avaient pourtant accepté le développement d'une telle situation en Libye. Mais aujourd'hui, ils ne souhaitent pas voir se répéter la situation libyenne, lorsque les forces de l'OTAN se retournent contre le pays et ses 6,5 millions d'habitants.

Grand vétéran de la diplomatie russe, Evgueni Primakov a été ministre des Affaires étrangères dans les années 90. Il écrit dans ses mémoires que le « Groupe des Sages », convoqué par l'ONU pour évaluer les nouveaux défis de la Communauté internationale, s'est unanimement déclaré pour la nécessité de lutter contre ces issues négatives, et notamment le meurtre massif de la population civile via les mécanismes de l'ONU. À cet égard, Evgueni Primakov souligne qu' « il faut séparer le bon grain du mauvais grain. Examiner la situation intérieure d'un pays du point de vue de sa menace pour la paix et la sécurité mondiale est une chose. Mais la tentative d'imposer à des pays tel ou tel modèle étatique ou sociétal en est une autre ».

En d’autres termes, Moscou, Pékin, et les autres pays des BRICS s’engagent en faveur du maintien du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État souverain, qui constitue un principe fondamental des relations internationales durant ces 300 dernières années.

Cela peu sembler paradoxal, mais la Russie, héritière de l’URSS, s’érige contre les méthodes utilisées par le Kremlin dans les années 50 et 60, comme lorsqu’elle a envoyé ses troupes en Hongrie et en Tchécoslovaquie dans le but de conserver sa doctrine idéologique.

L’émissaire spécial des Nations Unies sur la Syrie Kofi Annan a exprimé sa déception sur l’échec du Conseil de Sécurité pour parvenir à un accord visant à stopper les massacres en Syrie. Dans un même temps, chaque victime de l’opposition réduit un peu plus la légitimité morale du droit des parties en conflit. Cette situation exige des membres du Conseil de Sécurité une action concertée. Ils auront à négocier, car aucune autre issue n’est possible.

Andreï Ilyachenko est chroniqueur à La Voix de la Russie sur les questions du Proche-Orient.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.

Abonnez-vous

gratuitement à notre newsletter!

Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.