Comment Dolittle devint Aibolit

De nombreux chefs-d’œuvre de la littérature occidentale pour enfants arrivèrent en Russie dans des versions très éloignées de l’original. Ce fut le cas de Winnie l’Ourson et de Karlsson sur le toit, de Mary Poppins et d’Alice au pays des merveilles, de Niels et les oies sauvages et même de Robinson Crusoé.

Dans certaines versions les plus réussies, les auteurs-adaptateurs égalèrent les auteurs-écrivains. Voici les exemples les plus intéressants.

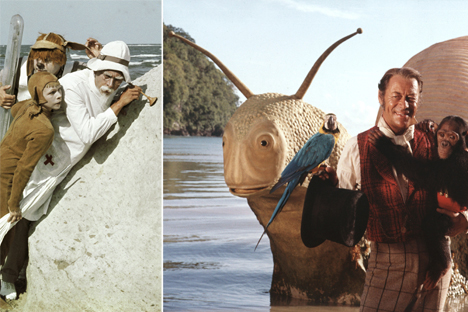

Docteur Dolittle et son collègue

Aibolit-66 (1966, URSS) et Docteur Dolittle (1967, États-Unis). Crédit : RIA Novosti, AFP/East News

Tout commença avec Korneï Tchoukovski et son Docteur Aibolit, qui s’avéra être parent proche de Docteur Dolittle créé par Hugh Lofting. Tchoukovski affirme qu’il avait dans l’idée d’écrire un conte sur un gentil docteur indépendamment de Lofting.

Dans une petite note intitulée Comment j’ai écrit le conte Docteur Aibolit, Tchoukovski affirme qu’il en eut « l’idée avant la révolution d’Octobre, après avoir rencontré le véritable Docteur Aibolit, qui habitait à Vilnius. Il s’appelait docteur Chabade. C’était la personne la plus gentille que j’ai jamais connue de ma vie. Il soignait les enfants de pauvres gratuitement. (…) Les enfants lui apportaient parfois des animaux malades. Je me suis dit que ce serait merveilleux d’écrire un conte sur ce gentil docteur ».

Toutefois, Lofting le fit en premier, et Tchoukovski adapta son œuvre. « En retravaillant son joli conte pour les enfants russes, j’ai baptisé le docteur Aibolit et j’ai apporté à mon adaptation dix faits qui n’existent pas dans l’original », écrivait Tchoukovski dans son article Souvenirs d’un vieux conteur d’histoires.

L’adaptation russe fut publiée en 1924, puis, en 1925, le premier conte en vers de Tchoukovski sur le Docteur Aibolit vit le jour et marqua le début d’un cycle entier consacré à la lutte entre le bon docteur et le méchant Barmaleï.

Le sujet rappelait parfois vaguement le conte de Lofting, mais la réalisation était originale et propre à Tchoukovski, ce qui lui valut un grand succès auprès des enfants soviétiques.

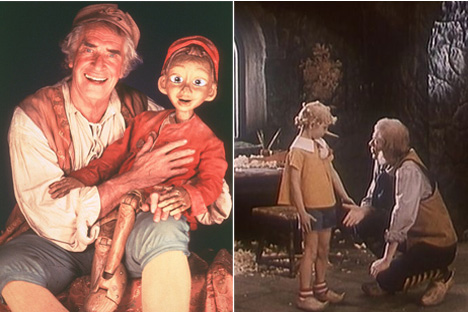

Pinocchio et son frère Bouratino

Les Aventures de Bouratino (1975, URSS). Source : kinopoisk.ru

La Petite Clé d'or ou Les Aventures de Bouratino, fut l’un des contes les plus populaires en URSS. Rien qu’à l’époque soviétique, il connut 182 publications avec un tirage cumulé de 14,5 millions d’exemplaires. Il fut publié pour la première fois en 1936 par le quotidien principal de tous les enfants soviétiques Pionerskaïa Pravda.

Tout commença par une tentative honnête de traduire Pinocchio. Pourtant, l’écrivain Alexis Tolstoï (non le descendant, mais un parent de Léon Tolstoï, qui épousa la révolution et fut surnommé « le comte rouge ») ne parvint pas à contenir les personnages des Aventures de Pinocchio : les pantins prirent chez lui une nouvelle vie.

En 1935, Alexis Tolstoï écrivit à Maxime Gorki : « Je travaille sur Pinocchio. D’abord, je voulais simplement écrire l’histoire de Collodi en russe, mais j’y ai renoncé, car le résultat est un peu ennuyeux et insipide (…) j’écris sur le même sujet à ma manière ».

Chez Tolstoï, Pinocchio non seulement changea son prénom en Bouratino, mais abandonna complètement le désir de se transformer en petit garçon pour rester un pantin joyeux et farceur. Son nez ne s’allongeait pas, contrairement à son confrère italien.

Mangefeu, le propriétaire du théâtre de marionnettes somme toute assez sympathique, se transforme en Karabas Barabas, un oppresseur impitoyable. Ses pantins-acteurs prennent la fuite pour, après une série d’aventures, trouver à la fin leur propre théâtre et jouer selon leurs propres règles. La petite clé d’or, symbole central du conte, ouvrait la porte de ce lieu béni.

Moins de philosophie, plus d’action et un happy end : voilà ce qu’aimèrent les enfants dans La Petite Clé. Les allusions, palindromes et autres jeux de mots furent appréciés par les adultes.

Les petites filles soviétiques rêvaient de fêter le Nouvel An en costume de Malvina (chez Collodi, c’est une fée aux cheveux bleus), alors que Bouratino devint une véritable marque et donna son nom à un boisson gazeuse populaire. Les bonbons « La Petite Clé d'or », plusieurs fanfictions publiées officiellement et les adaptations cinématographiques ne sont que quelques reflets du succès du conte.

Le vieux Khottabych : un génie farceur

Aladdin (1992, États-Unis) et Le Vieux Khottabych (1956, URSS). Source : kinopoisk.ru

Transformer un vieux génie en un citoyen soviétique ? Pourquoi pas, décida l’écrivain Lazare Laguine, alors rédacteur en chef adjoint de la principale revue satirique en URSS, Krokodil : « J’ai essayé d’imaginer ce qui se passerait si le génie avait été libéré par un simple garçon soviétique, comme il y en a des millions dans notre heureux pays socialiste ».

Et voici que le génie s’assimile dans la vie de l’État soviétique et essaie d’être utile pour son libérateur, le pionner Volka élevé au bon grain idéologique. Au cours de l’histoire, il se rend au cirque, assiste à un match de football, se promène en bateau et se retrouve dans des situations absurdes.

L’œuvre de Laguine a beau être restée dans l’histoire de la littérature soviétique sans être rentrée au panthéon de la littérature russe pour enfants en raison de son penchant propagandiste, à l’époque, les enfants purent rire aux larmes en lisant ces pages.

Dans sa préface, Laguine renvoie ses lecteurs au conte des Mille et Une Nuits et à Aladin ou la Lampe merveilleuse, mais oublie de mentionner le roman La Cruche de Cuivre de Franck Anstey avec lequel il partage des similitudes évidentes tant pour l’intrigue dans son ensemble que pour certains détails et scènes.

Le Vieux Khottabych fut publié pour la première fois en 1938 par Pionerskaïa Pravda, puis sortit en édition séparée et enfin, en 1955, il fut profondément réécrit par l’auteur et adapté au cinéma, ajoutant ainsi à la popularité de Khottabych.

Le Magicien de la Ville d’Émeraude du Pays d’Oz

Le Magicien d'Oz (1939, États-Unis) et Le Magicien de la Ville d’Émeraude (1973, URSS). Source : kinopoisk.ru

Selon la version officielle, le pédagogue Alexandre Volkov s’attaqua au conte de Baum pour perfectionner son anglais. Il tomba sous le charme du livre, se mit à le réciter à ses enfants, tenta de le traduire, mais la traduction se transforma en une adaptation que Volkov décida d’envoyer à Marchak, rédacteur en chef de la principale maison d’édition pour enfants du pays.

Et voici qu’en 1939, quand le film oscarisé Le Magicien d'Oz sortit sur les écrans aux États-Unis, la version russe du livre fut publiée en URSS. La première édition porte encore la ligne discrète « Inspiré du conte de L.F. Baum » et, jusqu’à un certain point, elle reste fidèle à l’original, bien que Dorothée s’y prénomme Elli et son petit chien Totochka sache parler. De plus, l’histoire s’enrichit de nouveaux épisodes. Les adaptations suivantes portent davantage la griffe de l’auteur et ne mentionnent plus la source originale.

Le Magicien de la Ville d’Émeraude rencontra un succès si phénoménal que Volkov fut inondé de lettres des lecteurs lui réclamant une suite. Il résista pendant vingt-cinq ans, puis écrivit cinq autres livres qui, à quelques rares détails près, ne se référaient plus aux contes de Baum.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.

Abonnez-vous

gratuitement à notre newsletter!

Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.