«On ignore tout de la conquête du Far East russe»

Yves Gauthier.

Maria TchobanovRBTH : Pourquoi vous avez décidé d’entreprendre la traduction d’une littérature aussi atypique ?

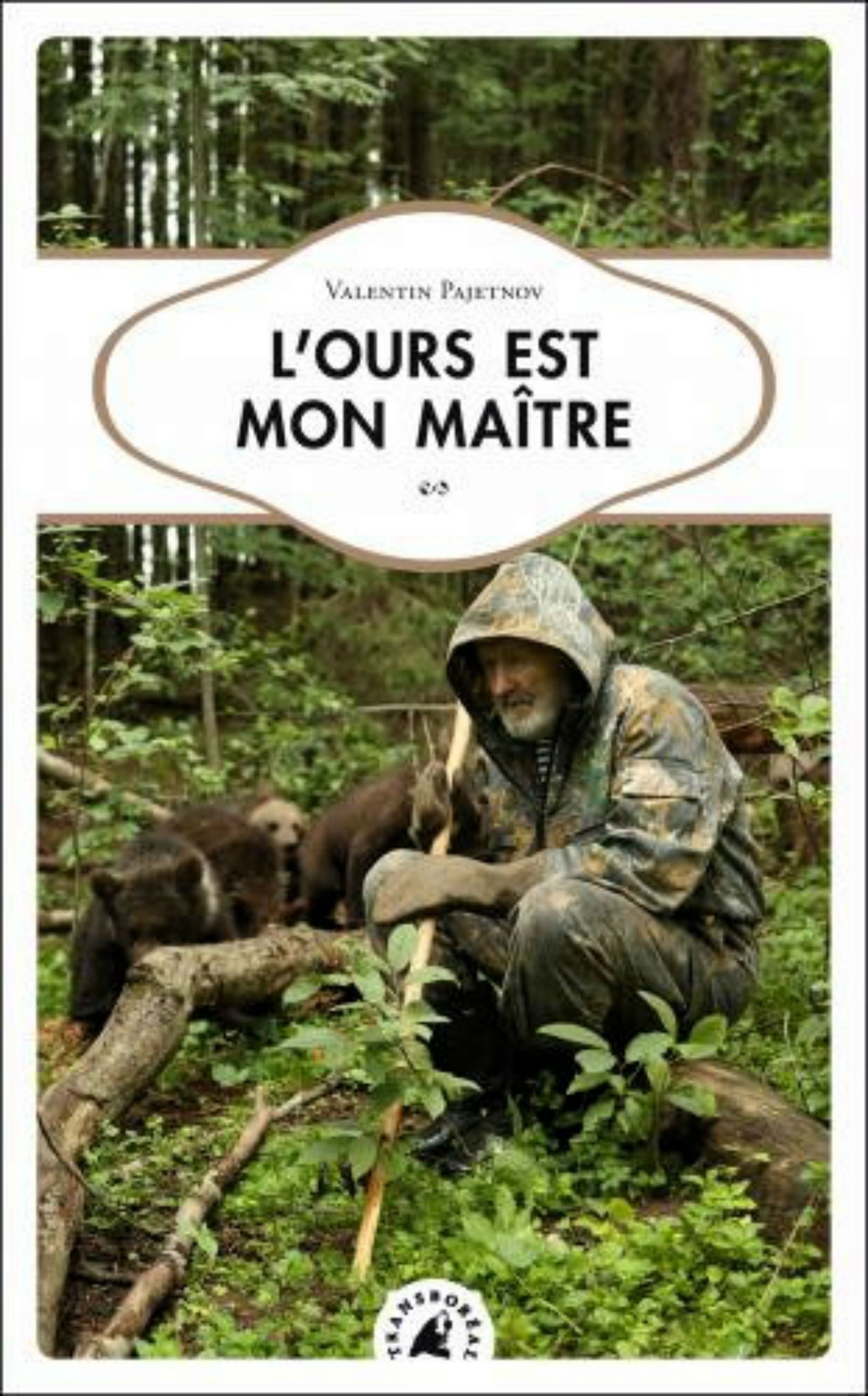

Yves Gauthier : Je me suis lancé là-dedans parce que c’est un livre important et une expérience littéraire tout à fait unique. La Russie est un pays de nature, c’est un pays où la part du monde sauvage du point de vue géographique, spatial, mental, culturel et historique occupe une place considérable, mais cette partie-là de la parole russe est tout à fait méconnue. Quand j’ai découvert le premier livre de Valentin Pajetnov, je me suis trouvé devant un auteur complètement atypique, un homme des bois, (…) qui ne rêve que de vie sauvage. Yves Gauthier. Crédit : Maria Tchobanov

Yves Gauthier. Crédit : Maria Tchobanov

Très jeune, il est allé à la découverte de la nature, son projet c’était l’isolement : plus il y avait de jours de marche entre lui et les hommes, plus il était heureux. Et il nous en a rapporté une évocation de la nature extraordinairement riche. C’est quelque chose tout à fait nouveau, parce que quand on est dans ce qu’on appelle « nature writing », on a un écrivain qui va vers la nature pour nous la raconter, la décrire, or là c’est le contraire : on a un enfant sauvage, qui va dans les bois et qui en ressort un écrivain. C’est la nature qui a fait de lui un homme de plume. Et il écrit comme un dieu.

Qu’est-ce qui est le plus remarquable dans ses textes ?

Il y a quelque chose qui m’a séduit, et qui fait de ce récit un chef d’œuvre : il s’est posé en grand observateur amoureux de la nature et avec un degré de proximité, d’affinité jamais égalé. Quand il nous parle du monde animal, finalement, à force de proximité, d’observation et d’intelligence, on a la sensation d’inversement de focale, ce n’est pas lui qui nous parle de la nature, mais la nature qui nous parle.

D’où l’auteur puise-t-il tous ces ressources pour être aussi convaincant ?

C’est la connaissance intime qu’il a du monde sauvage. Au-delà de l’amour pour ce monde, il y a une connaissance qu’il a forgée par une observation personnelle et par toute une vie d’études. Après avoir passé huit ans dans la taïga comme trappeur, Valentin a eu une crise de conscience, c’est un repenti de la chasse. Il a raccroché son fusil et s’est mis aux études. Et cet enfant sauvage, qui a fait son école d’une manière buissonnière, a sublimé sa connaissance de la nature par des études supérieures en devenant Docteur ès sciences biologiques, en jetant son dévolu sur l’ours comme objet d’étude.

Il a développé un programme de cohabitation avec les ours bruns complétement inédit avant lui. En se substituant à la mère ourse auprès d’oursons-orphelins, il (…) a constaté que la seule chance de survie d’un ours, c’était de lui apprendre à avoir peur de l’homme. Les oursons-orphelins c’est un phénomène social en Russie. On donne les oursons soit au cirque, soit au zoo, mais dès lors qu’ils sont recueillis par les hommes et qu’ils reçoivent la nourriture de la main des hommes, ça crée un rapport de dépendance alimentaire qui rend impossible tout retour ultérieur à la vie sauvage. Pajetnov a cassé ce rapport de dépendance. Il apprend aux ours à vivre en ours. Pendant quinze mille ans l’homme a appris à apprivoiser, à domestiquer et Pajetnov « desapprivoise, dédomestique ». Absolument personne n’a pas fait ça avant lui.

Quel chemin vous a mené à la rencontre de cet écrivain ?

Je suis l’enfant de la ville, de la triste banlieue parisienne. Les rêves de nature pour moi étaient le meilleur moyen de se « détrister ». Les années passées je suis devenu traducteur d’un grand reporter russe, Vassili Peskov, qui était considéré comme une grande plume sur l’environnement, la nature et le monde animal. J’ai traduit un livre de lui, l’histoire du vieux croyant, l’ermite, qui vivait dans la taïga sibérienne. Grace à cette histoire on est devenus très proches. Un jour de mai 1997 il m’a amené chez Valentin Pajetnov.

Crédit : Service de presse

Crédit : Service de presse

Il y a trois ans, Valentin Pajetnov m’a envoyé son autre livre – Ma vie dans la forêt et à la maison. Je l’ai lu par sympathie, mais très vite j’étais subjugué par ce récit. Il commence comme une autobiographie, mais très vite se développe en dialogue avec la nature. Et on a une seule envie – que ce livre ne se termine jamais. Je me suis dit : je vais le traduire et cette traduction sera la grande affaire de ma vie de traducteur, après ça je peux mourir. Je le pense sincèrement.

C’est très fort comme déclaration. Que-est ce qui vous a impressionné ainsi?

Il y a énormément de choses dans ce livre, mais aussi on y trouve une sorte d’initiation à la vieille civilisation sibérienne. Il a trouvé en arrivant en Sibérie sur l’Ienisseï les représentants de ces vieux Sibériens de souche qui étaient des descendants directs des conquérants cosaques de la Sibérie. On est initié à cette vielle culture, cette culture ancestrale, un peu mystique, un peu animiste. C’est du Jack London, mais avec un cachet d’authenticité, qui ne ment jamais.

Pajetnov a aussi un grand respect des mots. Ce parler paysan, ce parler rural, local, les mots spécifiques des Sibériens. Il y a un respect admiratif pour le parler populaire. Puis il a cette capacité de nous transporter dans la nature par la parole. Le lecteur sous sa plume est de tous les voyages.

La palette des domaines et des sujets sur la Russie que vous avez abordés en tant qu’interprète et auteur est assez large : de la Sibérie à Iouri Gagarine. Y-a-t-il une explication à cela ?

Si on regarde la liste des choses que j’ai traduites, ça fait éclectique et décousu, pour tout dire – pas sérieux. J’ai traduit pas mal de littérature nature : Vassili Peskov, Vladimir Arseniev, Pastorale Transsibérienne d’Oleg Ermakov. La Sibérie à travers mes traductions m’a tant intéressé que j’ai voulu trouver un livre qui raconte une histoire de la Sibérie, cette incroyable épopée de sa découverte, de sa conquête et de son exploration. On connaît beaucoup de choses sur la conquête du « Far West », mais rien sur la conquête du « Far East » russe. Je n’ai pas trouvé ce livre et donc j’ai écrit L’exploration de la Sibérie (1996, avec Antoine Garcia).

Mon intérêt pour Gagarine est né d’une lecture d’un récit de voyage. C’est le rapport secret à la commission d’État de Iouri Gagarine, qu’il a fait le lendemain de son vol historique, le 13 avril 1961. Ce compte rendu militaire a été déclassifié en 1991. Quand je l’ai découvert, je me suis dit : mais c’est Christophe Colomb.

Je me suis dit que c’est un livre sur Youri Gagarine que je dois traduire. Mais la biographie que je recherchais n’existait pas. Donc, je l’ai écrit Gagarine, ou le rêve russe de l’espace (1998). Cette nécessité que j’entrevoyais de faire connaître le Gagarine que j’étais en train de découvrir faisait de moi le passeur. Traduire ou écrire, c’est déflorer quelque chose, c’est transporter son lecteur quelque part. Avec Gagarine, de ce point de vue-là, j’ai défloré.

Lire aussi :

Comment l’URSS rééduquait ses « enfants des rues »

Une bibliothèque de luxe ouvre à Saint-Pétersbourg

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.

Abonnez-vous

gratuitement à notre newsletter!

Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.