L’agenda secret du retrait de Syrie

La décision de retirer les troupes russes de Syrie n’a pas seulement étonné les pays occidentaux : elle a aussi donné naissance à une quantité non négligeable de théories du complot concernant ses causes.

Pourtant, il n’y avait pas vraiment de raison de s’étonner. Poutine ne va jusqu’au bout que dans les situations où soit la sécurité de la Russie, soit sa position personnelle de leader sont en jeu. Si ces intérêts ne sont pas menacés, le président russe « sort du processus » relativement facilement. De plus, s’il frappe toujours le premier comme il l’a souvent dit lui-même, il est aussi le premier à quitter le combat si cela peut se faire proprement et sans pertes. C’est le principe de base de ce « judo politique » russe, qui se pratique depuis longtemps.

L’Occident, en évaluant les perspectives de l’opération russe en Syrie, semble être tombé dans le piège de sa propre défiance vis-à-vis de Moscou. Le Kremlin avait souligné depuis le début le caractère limité de la mission de l’aviation russe, et l’absence de volonté de s’engager dans une opération au sol. Mais les chancelleries occidentales ont continué à soupçonner Moscou d’avoir un agenda secret.

Moscou affirmait que l’opération se poursuivrait tant que l’armée syrienne lutterait contre les terroristes. Mais quand l’armée d’Assad a commencé à répéter le « siège de Palmyre » en se concentrant de fait sur la région d’Alep, la Russie a décidé de mettre un terme à son opération. Moscou a clairement montré à Assad qu’elle soutenait exclusivement sa lutte contre Daech [organisation interdite en Russie, ndlr] et les autres organisations terroristes, mais pas ses tentatives d’utiliser le potentiel militaire russe pour assurer sa survie politique.

Bien sûr, la décision de Moscou de mettre fin à son opération a une face cachée. Mais celle-ci, tout étrange que cela puisse paraître, est assez transparente.

La décision du Kremlin est en partie liée à l’apparition de divergences russo-iraniennes sur toute une série de questions, y compris la coopération énergétique. Moscou n’a jamais caché son désir d’opérer en Syrie dans le cadre d’une grande coalition antiterroriste, considérée comme une partie d’un plus grand ensemble.

Quand l’Iran a cessé de démontrer le même niveau de coopération et de préparation pour ses opérations en Syrie (le retrait du Hezbollah de Syrie a commencé avant l’annonce de la décision de Vladimir Poutine), l’une des conditions les plus importantes de la poursuite de l’opération russe avait disparu.

Des risques nouveaux sont apparus, risques que le Kremlin a préféré éviter dès leur naissance. Il est évident que les dirigeants iraniens tenteront de tirer le plus grand profit possible de la levée des sanctions, y compris en démontrant la capacité de Téhéran à assumer le leadership régional.

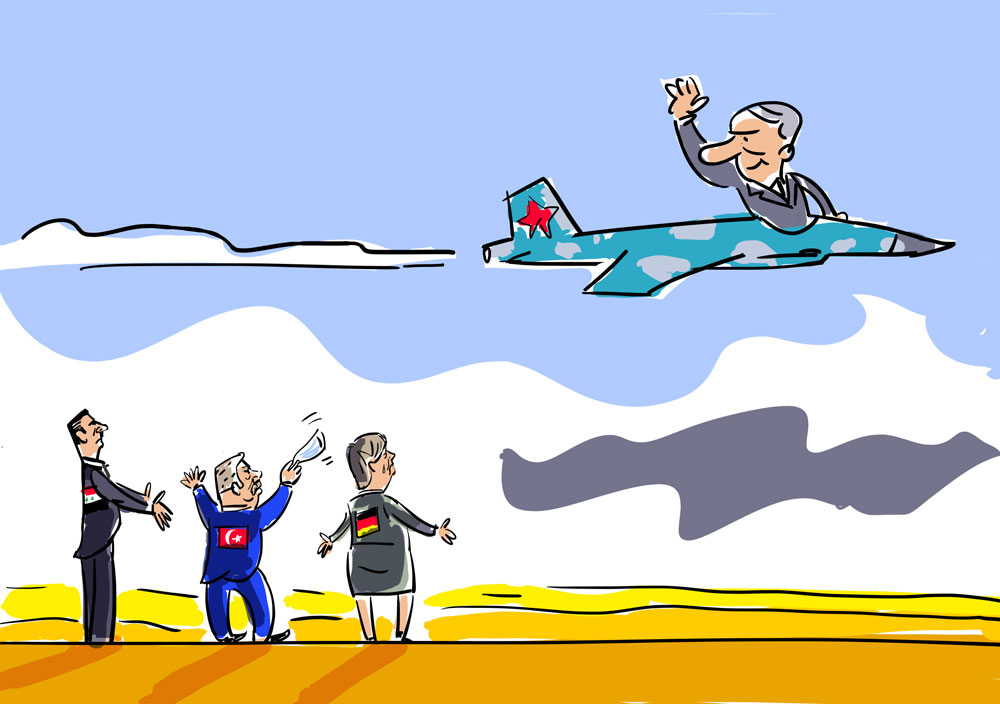

Encore plus évidente est la volonté de Moscou de retirer au tandem Merkel-Erdogan l’instrument de propagande consistant à lier la crise des migrants en Europe avec les actions russes en Syrie. La manœuvre du Kremlin a vidé de son sens cette campagne qui irritait réellement Vladimir Poutine, car le flot de migrants ne se tarira sans doute pas. Compte tenu de ses deux ans de confrontation avec l’Europe et du renouvellement continu des sanctions, sa volonté d’exploiter les erreurs de calcul des politiciens européens est évidente.

Le relatif pragmatisme et le cynisme certain de la politique de la Russie contemporaine est diamétralement opposé au messianisme idéologique et à la propagande des Occidentaux. Et dans ce relatif pragmatisme, on peut s’étonner de constater que le Kremlin agit à visage découvert et est ouvert à la coopération.

Il ne faut pas non plus perdre de vue le fait que la Kremlin est traditionnellement extrêmement sensible aux fluctuations de l’opinion publique, d’autant plus en période de difficultés économiques qui influencent aussi sa politique étrangère. Bien que l’opération en Syrie ait été globalement soutenue par la population russe, qui la voyait comme l’affirmation d’un nouveau statut international, la perspective d’une confrontation militaire directe en Syrie avec la Turquie – et donc les Etats-Unis – préoccupait les experts et une partie relativement importante de l’opinion publique.

On pourrait discuter longuement de la vraisemblance d’un tel scénario, et de la capacité du président Erdogan à aller aussi loin dans sa volonté de conserver ses gains géopolitiques de ces dernières années. Mais l’opinion publique russe considérait cette perspective comme tout à fait réaliste.

Cela a montré au Kremlin les limites de son escalade. Puisque les buts annoncés de l’opération militaire avaient été globalement atteints, et que les relations avec Washington étaient renouées, le Kremlin, suivant sa tactique habituelle, n’a pas voulu prendre de risque et créer dans l’opinion une tension politique susceptible de se retourner contre lui.

Avec le départ de la Russie du champ de bataille syrien, un nouveau défi s’offre aujourd’hui aux Occidentaux et avant tout aux Etats-Unis : dans quelle mesure Washington pourra-t-il gérer la situation et montrer la détermination de sa politique ? Les Etats-Unis restent maintenant seuls avec les problèmes politiques et militaires de la région. Et il ne s’agit pas seulement de Bachar el-Assad : on peut aussi citer un Erdogan de moins en moins contrôlable, un potentiel militaire et politique des islamistes qui demeure, et des Saoudiens de plus en plus impliqués dans la crise.

En cas de problème, Vladimir sera là pour donner un coup de main à Barack.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.

Abonnez-vous

gratuitement à notre newsletter!

Recevez le meilleur de nos publications directement dans votre messagerie.